こんにちは、MIBです。

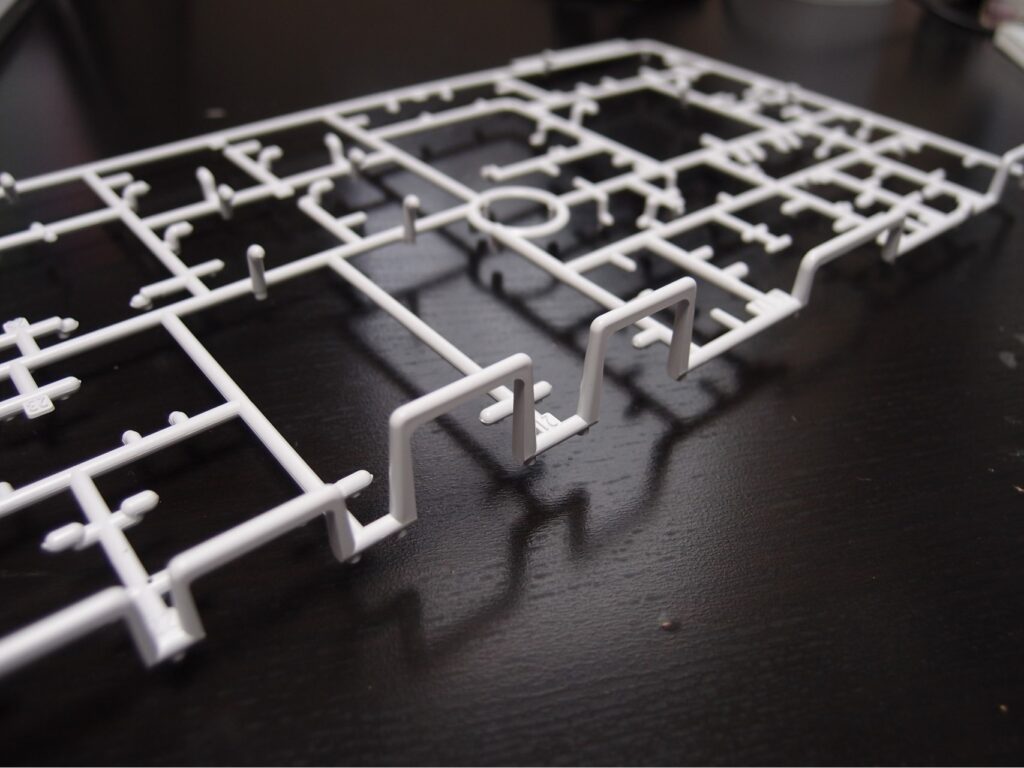

発売からかなり日が経ちましたが、EG νガンダムを購入し組んでみました。

少ないパーツ数で色分け、可動共に申し分なく、非常に良いキットだと思いました。

腕部なんか簡易的な可動フレーム構造になっていて、密度感が素晴らしいキットです。

キットの紹介記事はかなり挙げられているので詳しい紹介はほかに任せて、ここではニッチに、組んでいて気付いた金型の工夫について取り上げて紹介したいと思います。

※本記事と合わせて、過去のEG νガンダムの金型構造考察記事も見ていただけると嬉しいです。

キット組み上げ状態の紹介

金型構造の紹介といってもまずはキットの良さを書かせてください。

このキットの良いところ

- 少ないパーツ数で色分け、可動が十分再現されている

- 価格が比較的安価で手が出しやすい

- とても組み立てやすい

このキットのいまいちなところ

- 関節が外れやすい

- フィンファンネルが付属しない

といったところでしょうか。

いまいちなところは値段や組み立てやすさとのトレードオフとなると思うので、トータルで考えるとよいところが目立つキットだと思いました。

いつかフィンファンネル装着型も発売されるとよいですね。

個人的には5つは連結状態固定、1つだけ可動するフィンファンネルが安価で別売りされると嬉しいな、と思っています。

ただフェイクνウェポンと瓜二つになっちゃうので実現性は低いかもしれませんね。

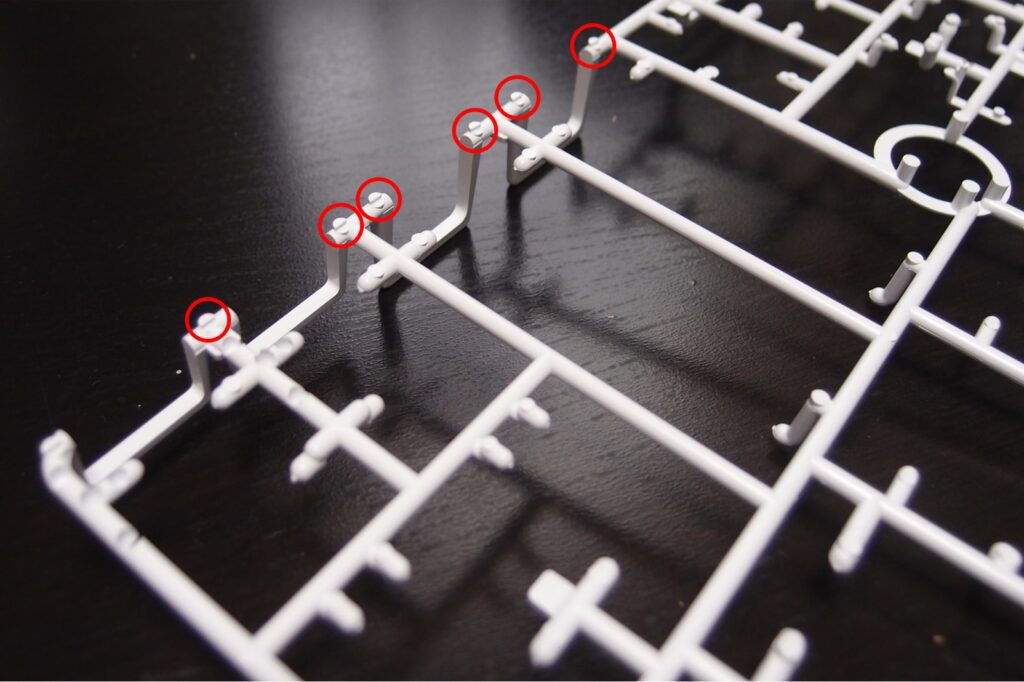

組んでいて気付いた金型の工夫① Zピン

金型の構造物のエジェクタピン(Eピン)は、金型からピンを突き出して部品を金型から押し出す機構で、キットのコア面(内側の面)に丸い痕になって残るのでご存知の方も多いのではないでしょうか。

EG νガンダムのキットではこのEピンにも工夫されている部分があります。

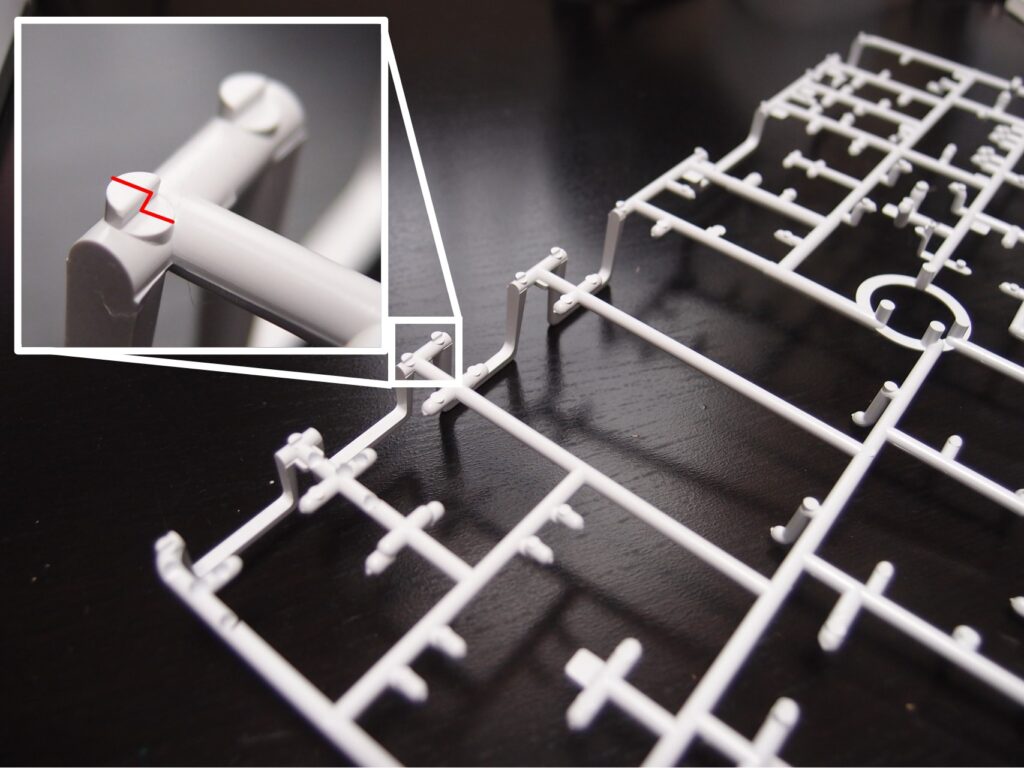

このキットはスライド金型を使って中空の部品を成形しています。

その中空部品のそばのランナーは、スライド金型の可動を生かしながらランナーを全周に配置するために、スライド金型をよけるようにうねった形をしています。

このうねった部分のランナーにEピン痕があるのですが、これがそろいもそろって頭一つ飛び出していて意味のありそうな形をしていました。

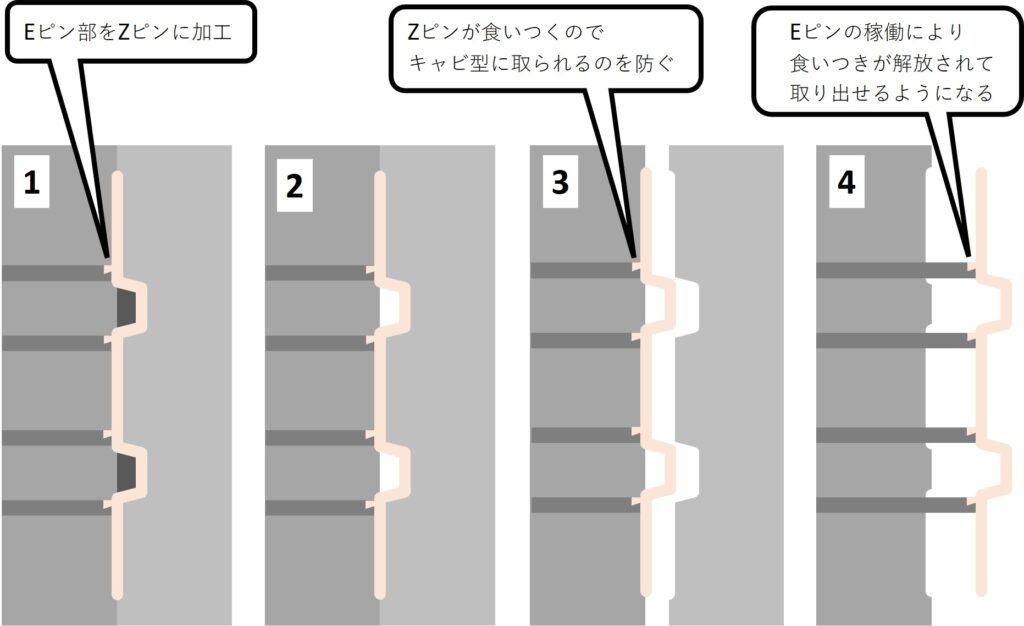

これはZピンと呼ばれ、Eピンの先端を加工して樹脂を食い込ませることでEピンの作動まで樹脂が確実にコア型に食いついているようにするための対処方法です。

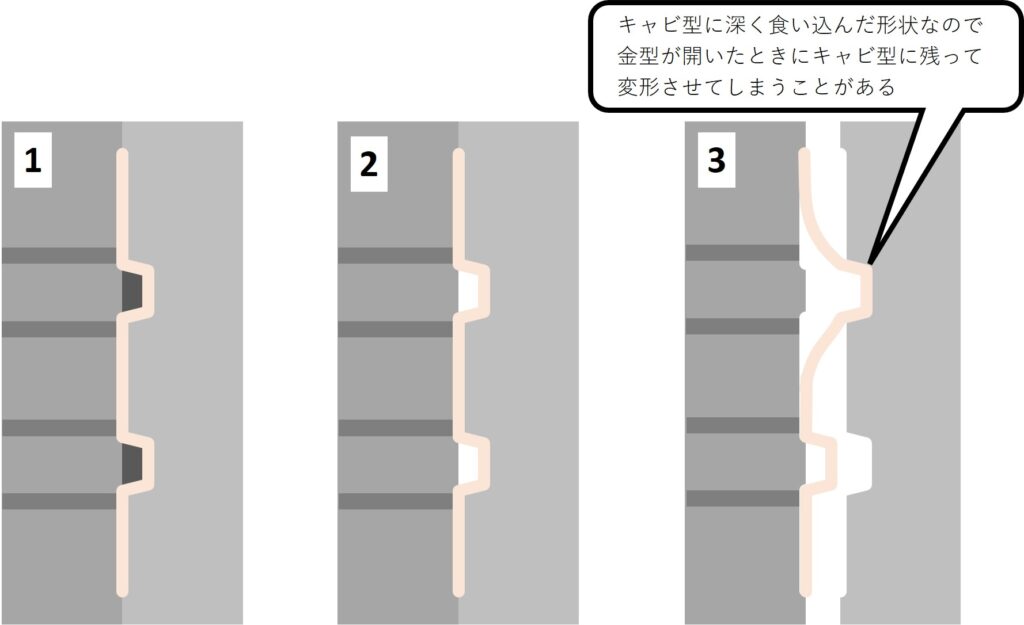

このキットにzピンが採用されていないと、成形時の以下の流れの中でキャビ型にランナーがとられてしまい部品が変形してしまう状態だったのだろうと考えました。

- 樹脂の成型が完了する

- キャビスライドが開く

- コア型が開くときに、キャビ型に残ってしまい変形させてしまうことがある

特に2でスライド部分がなくなっているためコア型の食いつき部分がほとんど残らないことが大きな要因だと感じました。おそらくスライドのない部品でランナーがうねっていても問題ないのではないでしょうか。

今回みられるZピン部分は、この部品の変形を避けるために、Eピン部分に製品を食い込ませておいてキャビ型が開くときにもっていかれないように対処したものだと思います。

- 樹脂の成型が完了する

- キャビスライドが開く

- コア型が開く。この時Zピン部が抜けない形になるのでキャビ側に取られることがない

- Eピンを動作させると食いついていた部分が解放されるので製品が取り出せるようになる

4の部分であるとおりEピンを動作させたときに食いつきを開放する構造ですが、zピンの食いつき形状を同じ方向に作らないと抜けなく(外れなく)なってしまいます。そういう意味でキットのランナーを見ても、同じ向きについていてこの配慮がなされていると感じました。

この構造、かなり狙った位置にEピンを配置してそれぞれZピンにしているので、おそらくバンダイの設計の方はやってみてダメだったからZピンにしたのではなく最初から狙ってこの位置につけていたんだと思うんですよね。私が知らないだけで以前からスライド金型ではZピンを採用していたのかもしれないですが、これを事前に盛り込んで置けるバンダイの方の技術力はやはりすごいものだと実感しました。

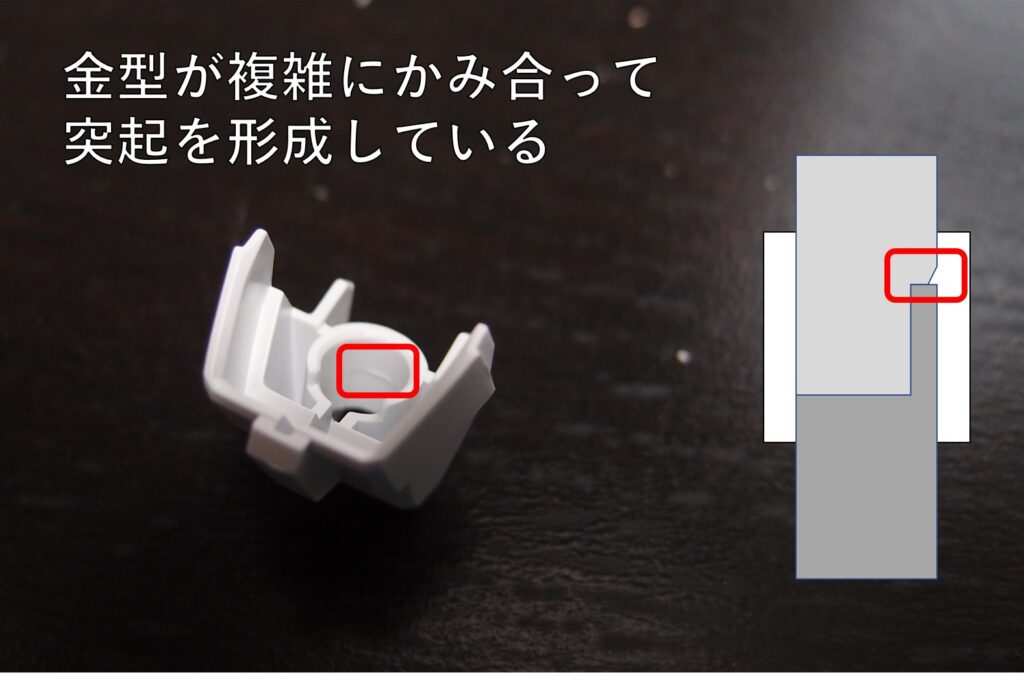

組んでいて気付いた金型の工夫② 食い切り

このキットには筒状のところにボール状の部品を差し込んで可動を実現する部分がたくさんあります。

その組み立てのとき「パチッ」と良い音を立てることが多く、心地よい組み心地を感じることができました。

ただ、金型で筒状のものを成形するとき、基本的には滑らかな形状になるのでパチッと感は出ないはずだと思いよく見てみたら、内部に小さい突起があることに気づきました。

このEG νガンダムでは筒状の部品にボールジョイントを接続する部分も、簡単に外れないようにツメ状の形状を設けていて、そのためにわざわざ金型の合わせ目を複雑にしているということがわかりました。

筒状の部品を素直に作るのであれば棒状の金型を用意すればいいのですが、わざわざ複雑に金型を組み合わせて爪を形作っています。

この配慮のおかげで組んだ時のパチッと感とともに、外れにくいボールジョイント保持構造が実現できているようです。

ちなみにこのようにキャビ型をコア型を組み合わせて爪(アンダーカット)を作る金型構造を食い切りといいます。

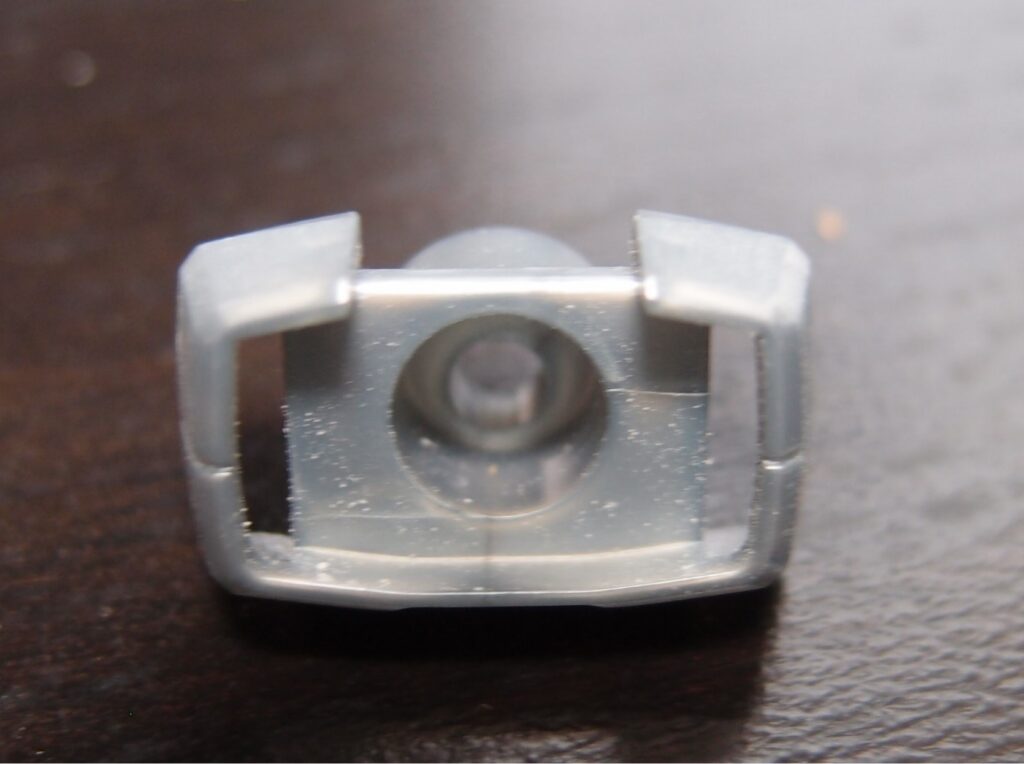

バンダイのキットはすべてこのような配慮をしているかというとそうでもなく、手元にあったHGUC クロスボーンガンダムX-0の腹部の関節も筒状でしたが、こちらはのっぺりした単純な形状でした。

これはEGの設計が進んでいるとか金型コストの問題等ではなく、金型構造的には食い切りでツメを付けることはできそうですが相手方がポリボールになっているので、ポリの弾力で保持するためにツメはいらないという設計思想の違いだと思います。

まとめ

今回はEG νガンダムを組んでいて気付いた内容についてまとめてみました。

組み上げた後ランナーなどは処分したかったのですが、今回の内容をまとめるまではとっておこうと思ってなかなか捨てられずにいました。

プラモデルは購入してプランを練って形にして完成させる、という一連の流れがどれも好きなのですが、今回のように金型構造に思いをはせて、そこから読み取れる設計した方の思いを少しでも感じられたらそれもまたキットとの良い付き合い方だと思います。

どこまで需要があるかわからないこの題材ですが、今後も気づいたことがあればまとめてみたいと思います。

ではっ!

※私は金型・成形に多少かかわる仕事をしているため好き勝手想像して書いていますが

- バンダイの中の人ではないので本当かどうかはわかりません

- 金型の専門でもないので表記が正しいとも限りません

のでそのあたりご理解の上読んでいただければ幸いです。

コメント