こんにちは、MIBです!

前回の金型構造考察記事にてインモールド成型のゲートが大きくて刃物でカットしたような形になっていると書きました。ただプラモデルを嗜む方にとってはゲートといえばランナーと部品をつなぐ部分をイメージすると思い、混乱を招く可能性はあると思いつつも記事内では明言しませんでした。

今回は部品のゲートではなくプラモデルのゲートについて考察して、前回の記事の補足ができたらいいなと考えています。

※仕事柄射出成型部品の金型について考えることが多いためその延長上での自分の考えを述べた記事です。バンダイさんの公式見解でもなければ、間違った話をしている可能性も十分あるとのご理解をよろしくお願いします。

※これまでの金型構造考察記事もよろしければご確認ください。

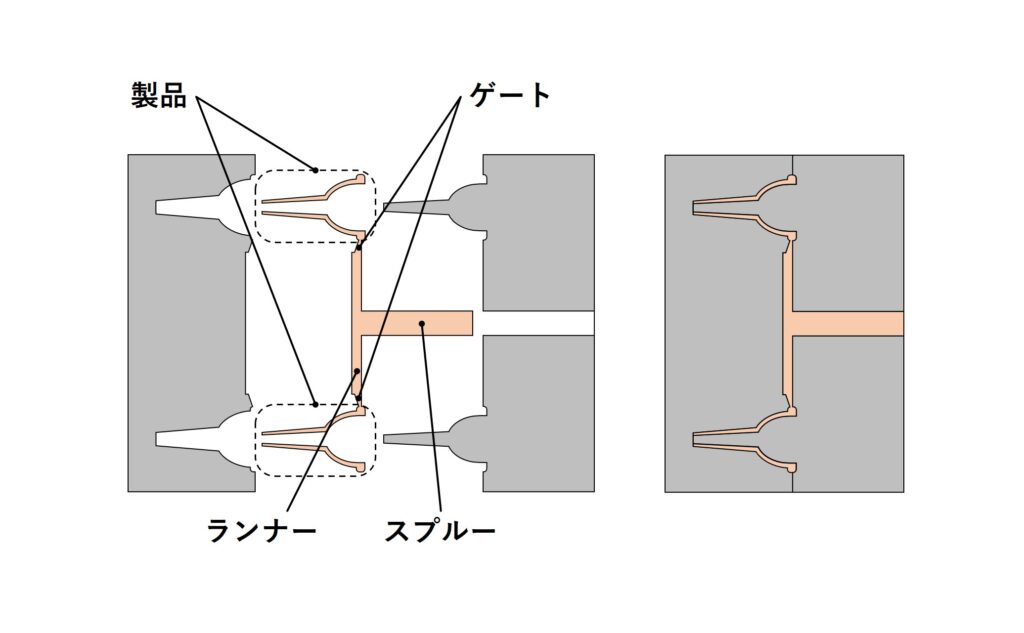

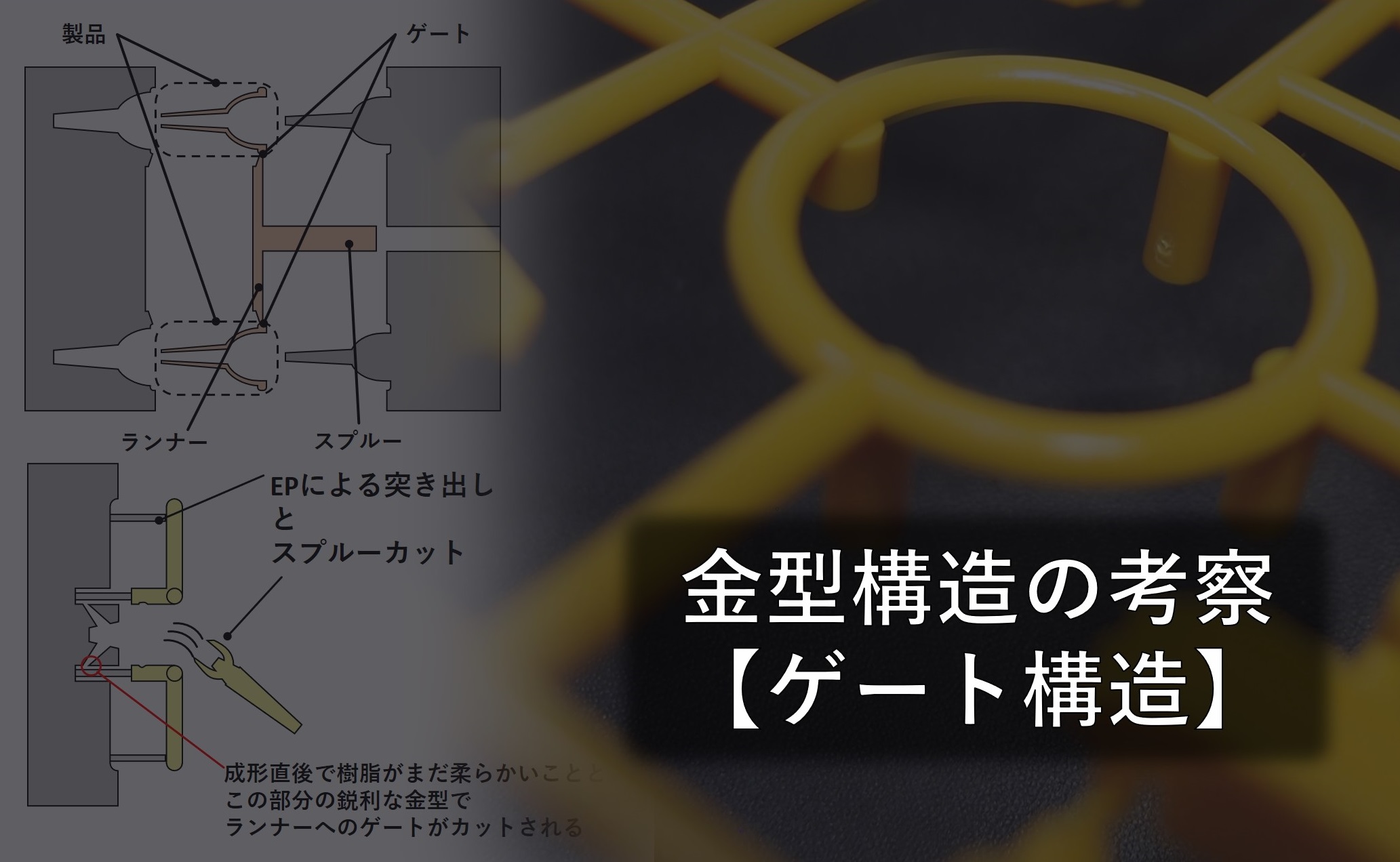

金型内の樹脂流動部の名称

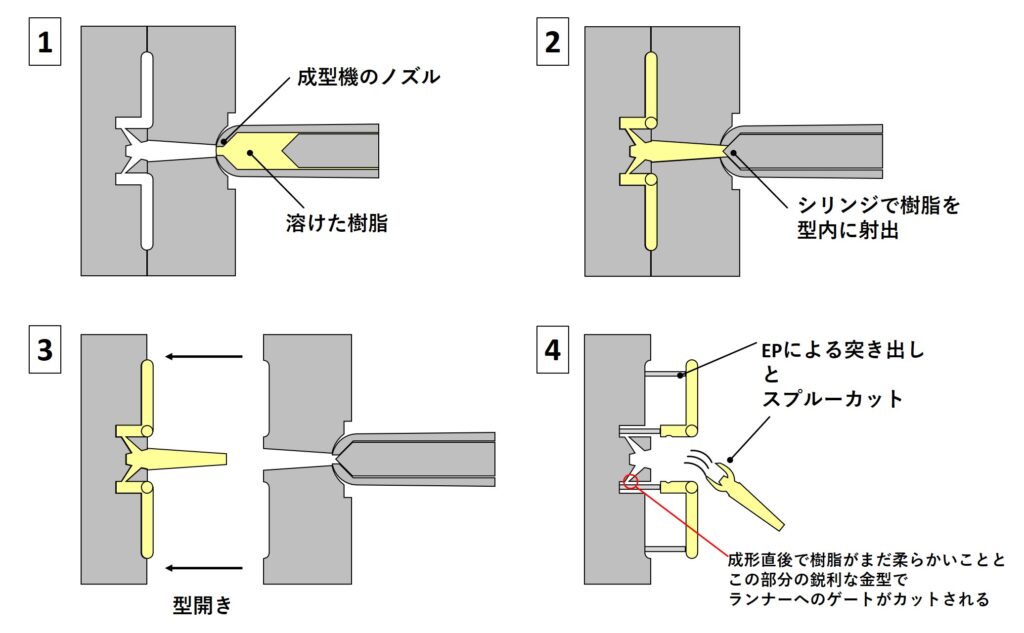

金型を用いた射出成型で、金型内の樹脂の流れる部分の名称をまとめると大きく以下の4種に分けられます。

スプルー

成型機で溶けた樹脂がノズルから射出され、金型に流れ込む道

ランナー

金型内の樹脂の通り道

ゲート

ランナーと製品をつなぐ道

製品

金型で作られる製品そのもの

例として身近にあった樹脂製品を成形する場合で解説すると以下の図のようになります。

基本的に樹脂は「スプルー→ランナー→ゲート→製品」の順に流れていきます。

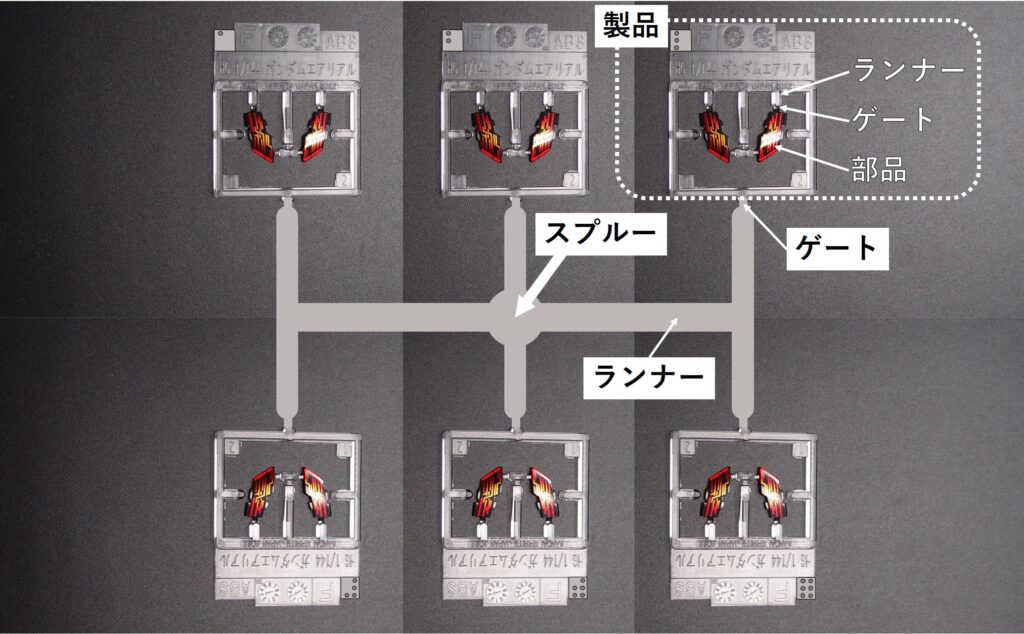

一方でプラモデルは部品がついたランナーを含めて製品となります。

なので上の例とは違って、製品となるランナーに対してもゲートがついていることになります。

エアリアルのインモールドランナーのゲート

前回の記事で紹介したエアリアルのインモールドランナーですが、側面にニッパーでカットしたような大きな切り口がありました。ここから以下のような金型構造ではないかと想像していました。

この構造は「スプルー→ランナー→ゲート→製品(ランナー→ゲート→部品)」の構成であることがわかりやすいと思います。

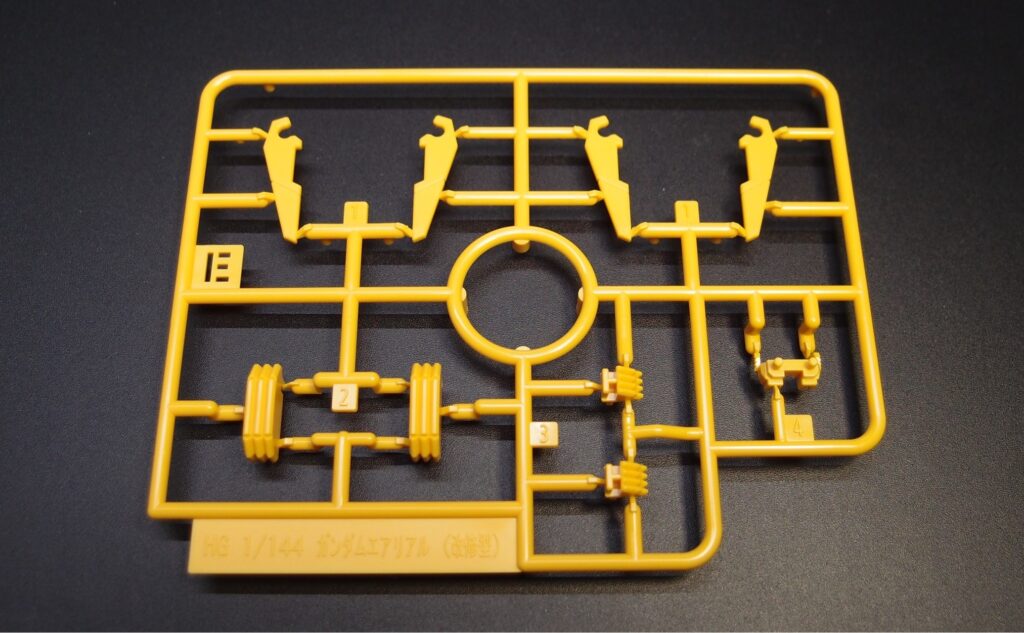

通常のプラモデルのランナーのゲート

それでは通常のプラモデルのランナーのゲートはどこにあるのでしょうか。

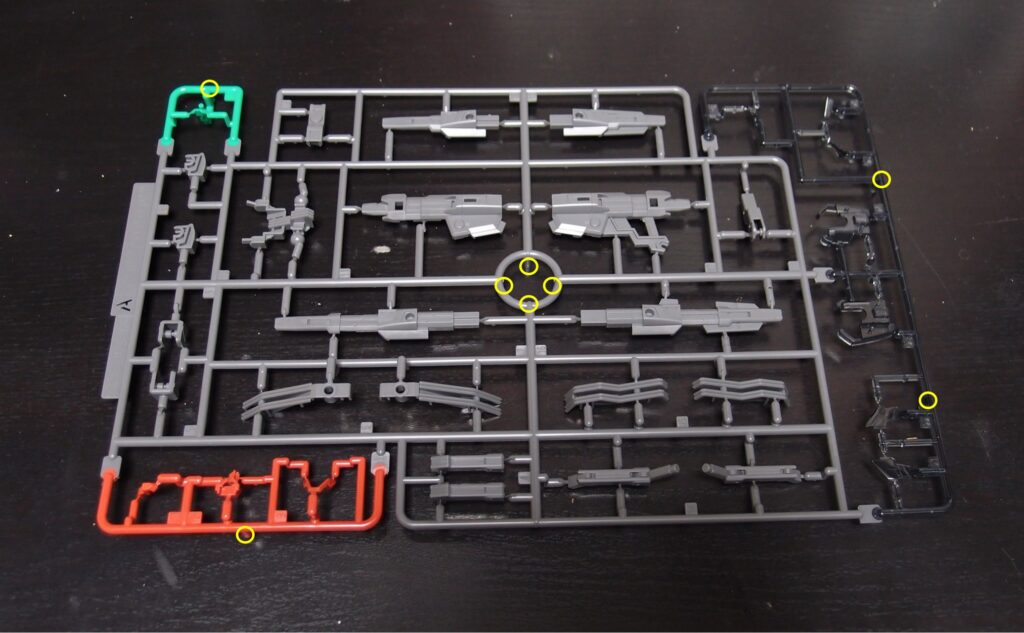

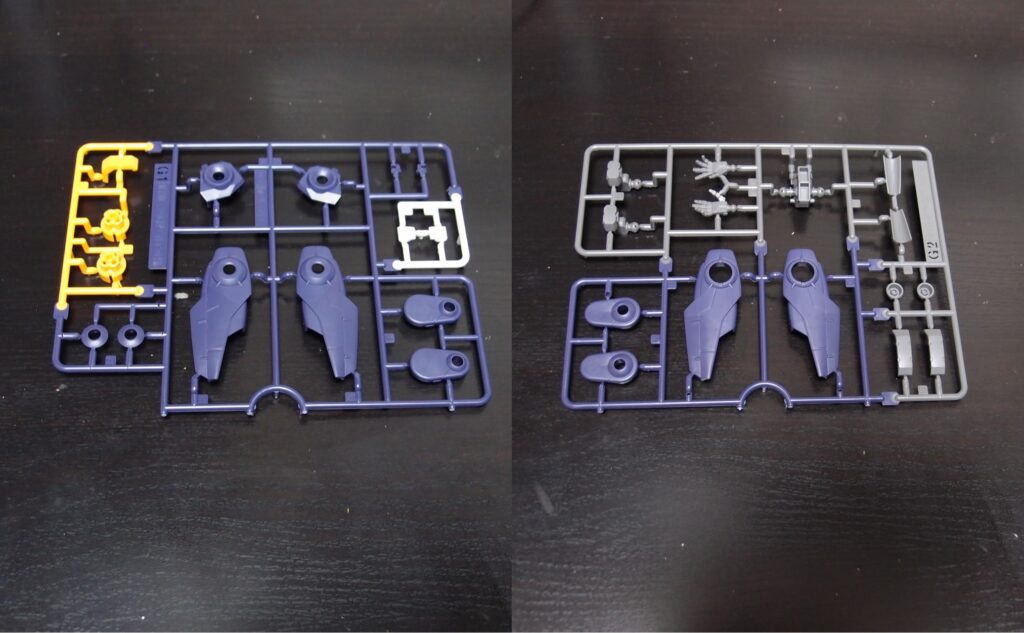

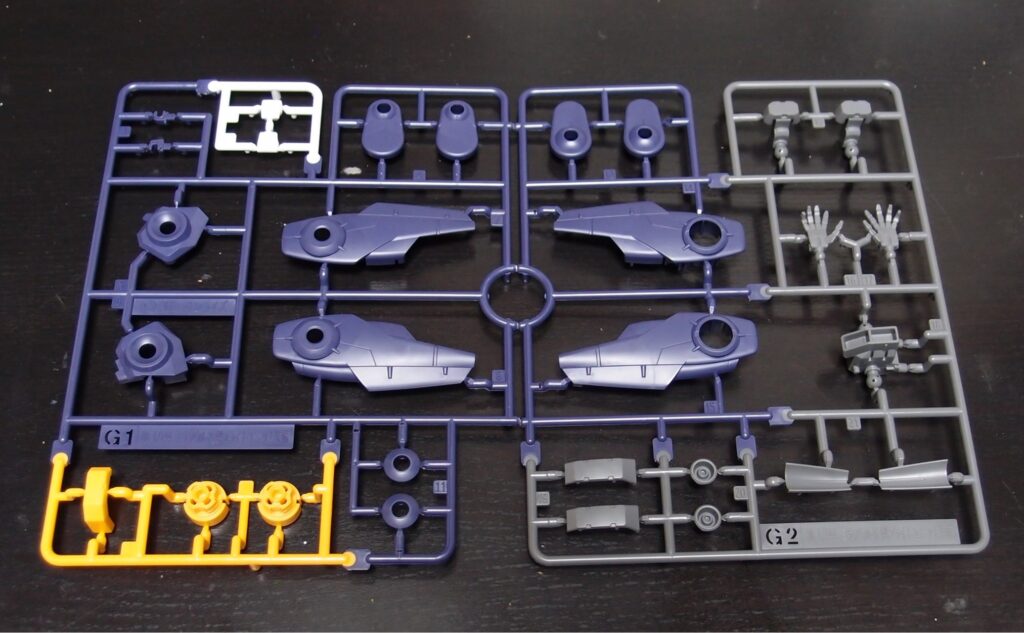

HGエアリアル改修型のEランナーを例としてみていきたいと思います。

ランナーにはインモールドランナーのように側面にニッパーでカットしたような部分はないので、ゲート構造としてはインモールドランナーとは別のものとなっています。

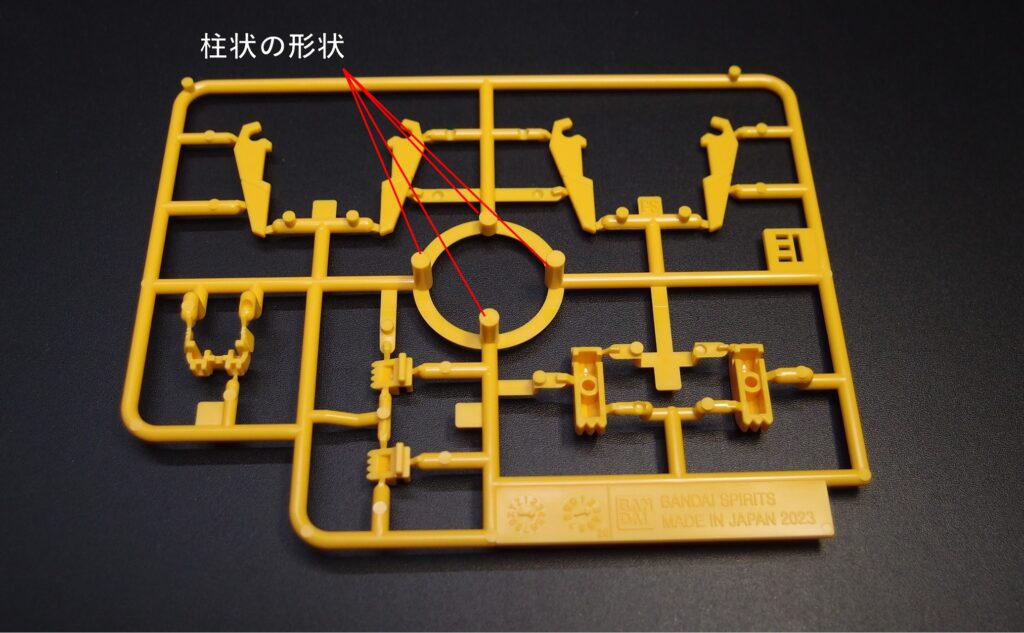

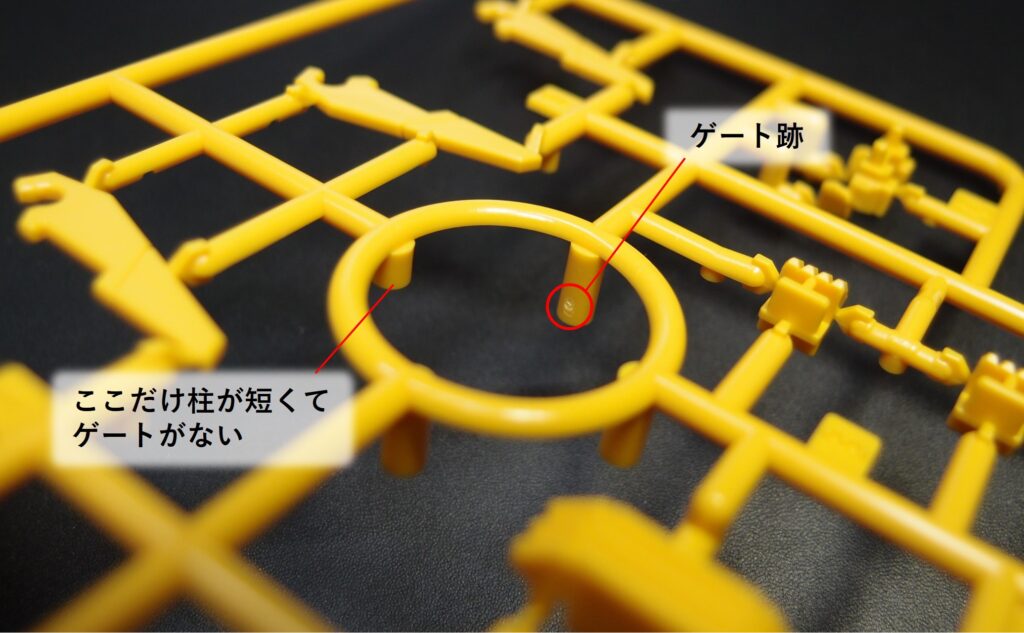

少し見つけにくいですが、ランナー中央にある円形部から生えている柱部分がゲートになっています。

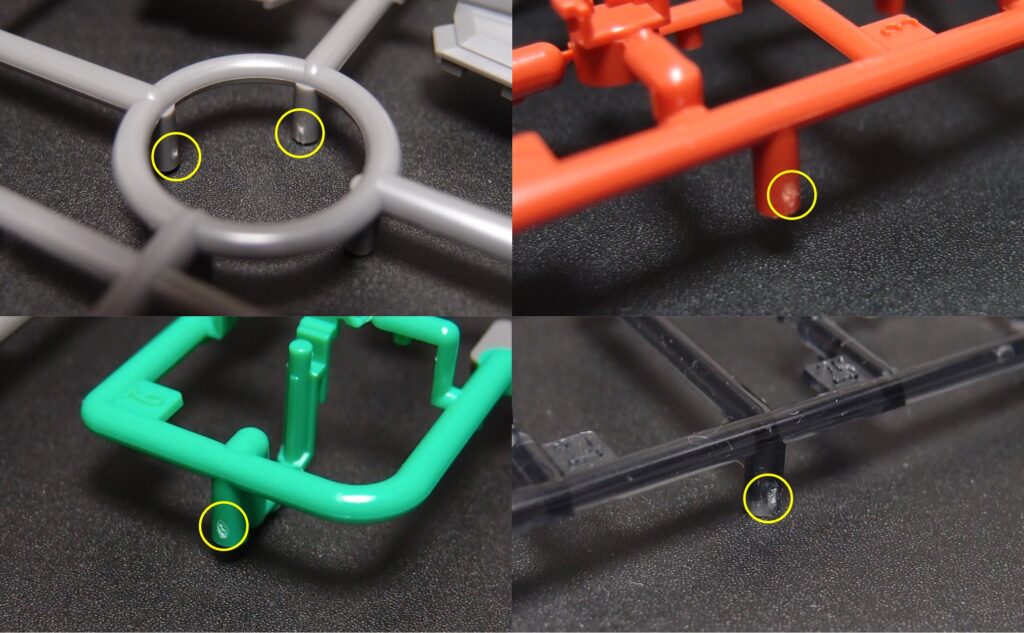

円形部から生えている柱の側面を見てみるとえぐれている跡が見えますが、この部分がスプルーとつながっていたゲートになります。

このEランナーは柱が4本ありますがこのうち3本にゲートのえぐれた跡が確認できました。

柱の1本は短く、この柱にはゲートはなかったです。

この構造はサブマリンゲートと呼ばれ、金型が開いてEPが作動する際にゲート部分が金型でカットされるため、ゲートカットの工程が不要になっています。

金型でゲートカットして金型は壊れないのかという疑問も湧くかもしれませんが、成形直後のまだ熱く柔らかい樹脂をカットするので問題なくカットできます。

ちなみに円形でなくても柱さえあればサブマリンゲートは構成可能で、4色成形のメイン色以外の樹脂は柱だけがありそこにゲート跡がありました。

金型内のランナーとゲートの配置

プラモデルのランナーのゲートが円形部に配置されているという構造は、インモールドランナーのような特殊な場合を除いてバンダイさんのキットではほとんどのランナーで採用されています。

そのゲートとなる円形部はおおよそランナーの中央に配置されています。

これは成型機から樹脂を射出するノズルが、金型を保持している部分の中央に設置されていることに起因していて、以下の意味合いがあると考えています。

- 成型機のノズルから射出される樹脂を全方向に均等に流すため、ランナー中央に円形部を設ける

- 成型機に対して金型を上下左右均等に保持するために、結果として中央部に円形部を設ける

半円状のゲートがランナーの端に設置されているようなランナーもありますが、こういうランナーはほとんどが分割されたものであり、ついになるランナーも同じキットに入っていることが多いです。

例としてエアリアルのフライトユニットのランナーも半円状のゲートが端にありますが、封入されている2枚のランナーは元は1枚で成形後に分割されていることがわかります。

さいごに

なかなかマニアックな話でしたが、まとめると

- プラモデルのランナーは中央の円形部に生えた柱部分にゲートがある

- 円形部が中央にあるのは成型機のノズルが金型保持の中央に来るため

- 半円上のゲートが端にあるランナーは成形後に分割されていて、元は中央に円形のゲートがある

という内容でした。

知ったところで模型製作に役立つわけではないですが、プラモデル生産の一端を感じられる内容だったのではないでしょうか。

今後もランナー状態の製品を観察して、気付いたことがあればまとめてみたいと思います。

ではっ!

コメント