パテ類は曲面で構成されるものを造形するのに非常に向いています。しかしパテで造形すると可動させる場合は事前に検証することが難しく、また狙った位置で軸を保持させることも難しくなります。そのため可動に関する部分はプラ板で作り、それをベースにパテで形状を出してみてはどうか、と思って取り組んだ内容について書いてみます。

曲面の多い脚部はエポパテベースで作る

デスフィズの脚部ですが、曲面が多いためパテで作ることとしました。個人的にはやわらかいものを使って造形するより固まったものを削り出す方が好きなのでプラ板の積層でもできなくはないのですが、削り出すための元になる塊の作りやすさからパテを選びました。

また、無臭の作業環境が理想なのでポリパテではなくエポパテを使います。細かな部品を作るために購入した、削りやすいパテが残っていたのでそのまま使うことにしました。こちらの記事をご参照ください。

硬化後の色は形状が見やすいグレー(少しグリーン寄り)で、削りやすく、磨くと光沢が出るので非常に気に入っています。

可動のベースはプラ板で作る

脚部の可動についてはパワーポイントを使った検証の記事で可動軸を割り出していたので、その軸位置を生かした造形ができるように芯となるフレームはプラ板で作ることとしました。

フレームとして作り込むつもりはないですが、以下の点をポイントに作りました。

- 最低限の強度は確保する

- 狙いの軸位置を盛り込む

- 太ももは前後対称の形状にして、複製で左右分揃えられるようにする

特に3については太もも前と外側のふくらんだ装甲形状や、膝関節上にダクトがあったりと難題が多い形状ですが、フレームについては前後対象にしておけば何とかなると考えて進めました。

基本形状の切り出し

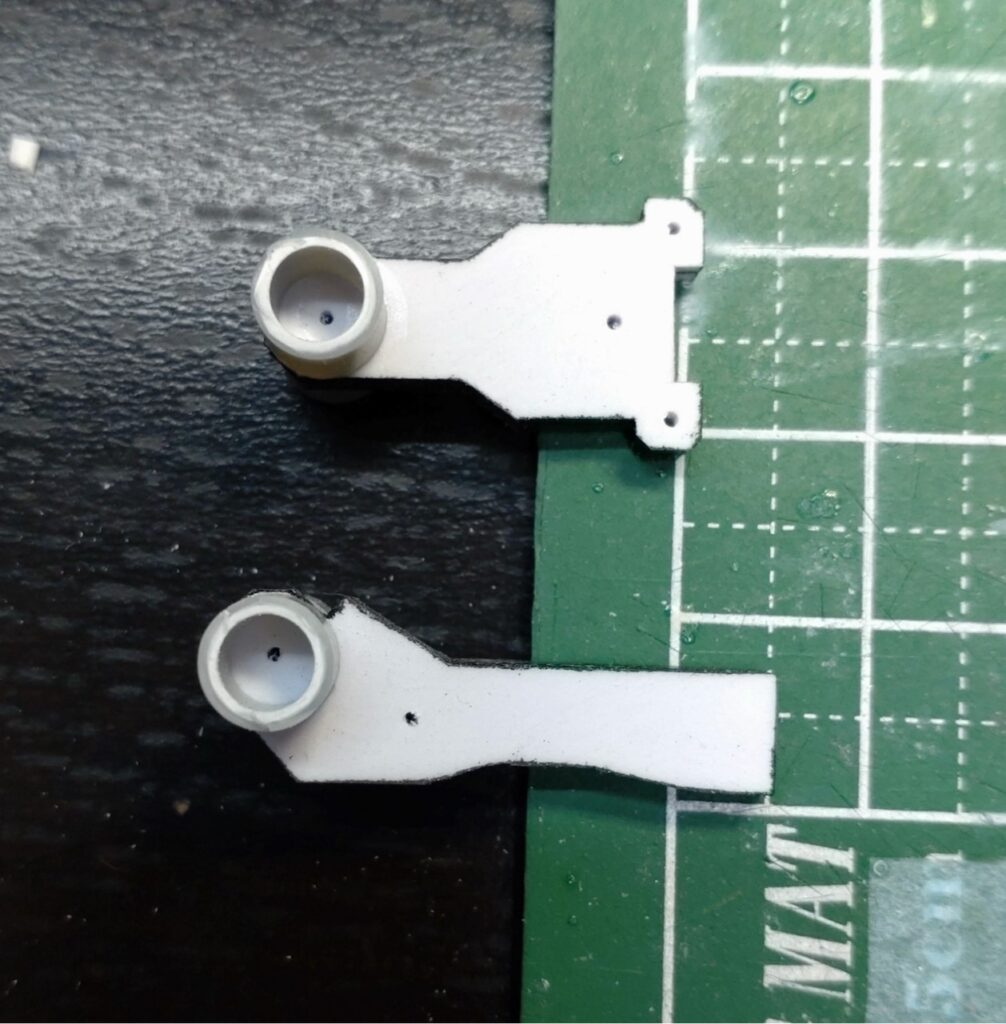

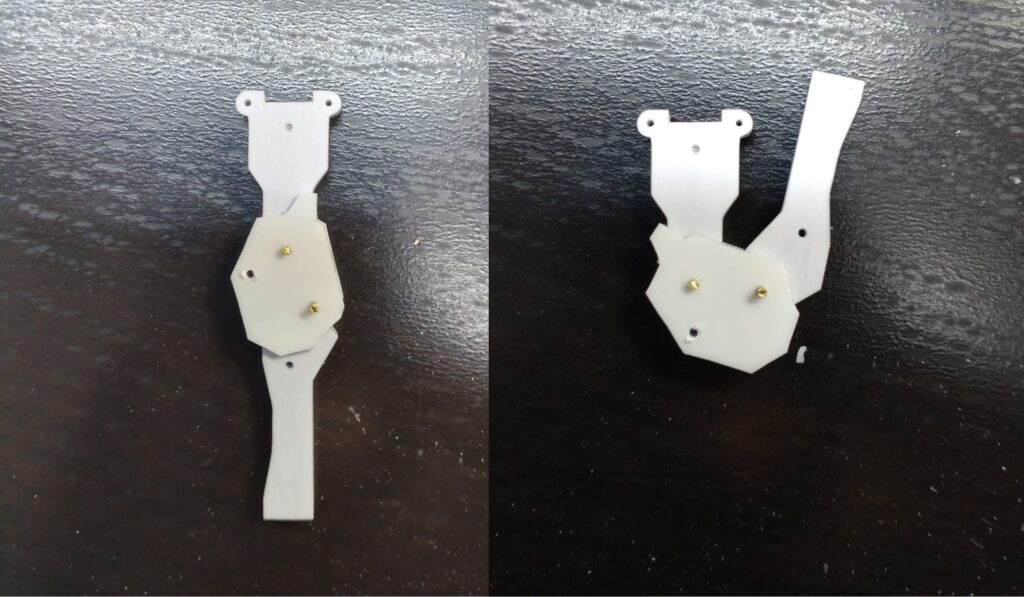

太もも、脛は1.5mm厚のプラ板2枚を貼り合せた3mm厚、膝関節はそれらを1mmプラ板で挟み込む形としました。

太もも、脛が膝関節内部に収まる部分は、きれいな円形状になるようにプラパイプを貼り付けてパイプに沿ってやすり掛けすることで形状を整えました。

膝関節の空いたスペースにスペーサーになるプラ板を貼り付けて、フレームの基本形状は完成です。

狙い通りの可動範囲を確保できました。

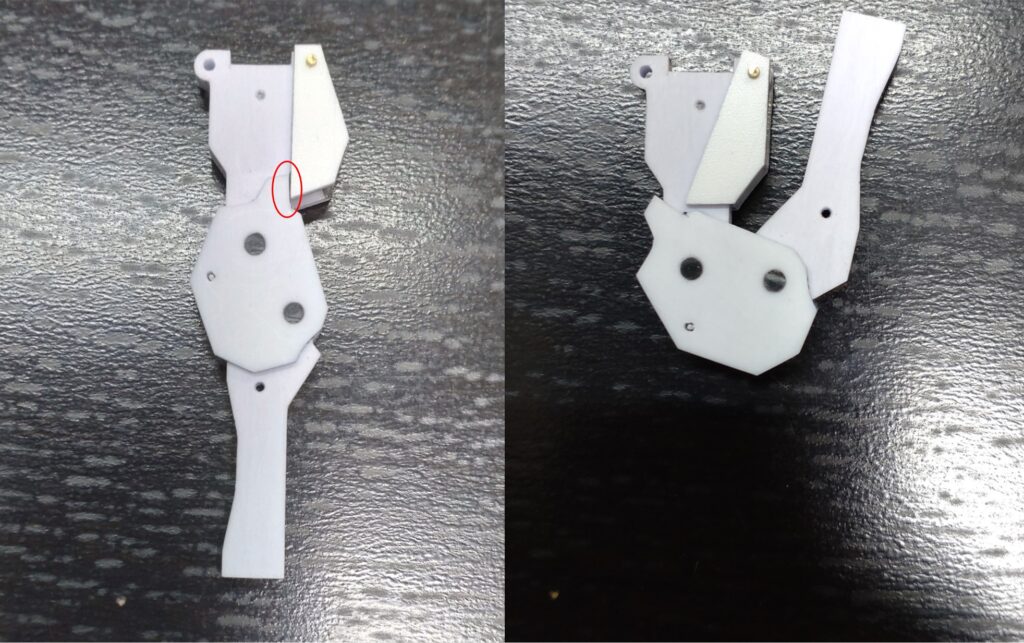

引き込み式ダクト

太もも裏にはダクトがありますが、ダクトの出っ張りが邪魔になって膝の可動が制限される形になっていました。そのため脹脛が当たった時にダクトが引き込むようにして、膝の可動範囲を確保する構造としました。

引き込まれたダクトをもとの位置に戻すように、膝関節にダクトを押し出す形状を設けています。

まとめ

曲面が多い脚部をエポパテで作っていこうと思い、考えた内容について紹介しました。

結局エポパテ使うところまで進んでいませんが、引き続き取り組んでいきたいと思います。

ではっ!

コメント