こんにちは、MIBです。

スクラッチをしていると、目玉となる部品や難易度の高い部品というものが出てきます。それらに対してはどう攻略するか考え、それを実際に作ってみることで自分の中の引き出しが増え、非常に高い満足感を得ることができます。

一方で、なかなか作る気が起きない部品というものも存在します。そういう部品は後回しにされる傾向があり、またスクラッチがお蔵入りになる一番の要因であると個人的に感じています。そのようなスクラッチするうえで避けては通れないものの、難易度・注目度ともに高くない部品のことを私はスクラッチのしわ寄せと呼んでいます。

今回はデスフィズの腕の製作におけるスクラッチのしわ寄せを乗り切った方法について記載してみたいと思います。

スクラッチのしわ寄せの乗り切り方

スクラッチのしわ寄せとなる部品は得てして以下のような特徴があると思います。

- 地味な部品

- 小さく、複数ある部品

- 機体の外側にポンつけされる部品

たとえばダクトや細かい関節部品などがこれに当てはまります。なるべく市販パーツなどをうまく生かして効率を上げることで乗り切りやすいのですが、スクラッチしていると似たような部品を探すのも手間でどうしても作りたくなることが多いです。ただこれはうまく見つける方もいらっしゃり、人に依るところが多いかと思います。

今回私が対策として取ったのは、単純ですが多忙な時期を乗り越えたタイミングで作ると決めて作業する、というものです。

個人的な話なのですがこの5月は仕事が多忙であまり工作する時間が取れなかったです。ブログ更新は続けようとしていましたが更新頻度も落ちていました。そんな中、仕事が落ち着いたらデスフィズの腕を完成させると思いながら過ごすことで、単純作業であってもモチベーションを高めることができました。根っからの工作好きというところも影響は大きいかと思います。

これだけ言うと本当に単純な話で拍子抜けするかもしれませんが、でも仕事が多忙な時期=模型に触れられない時期って大半の人が経験するんじゃないかと思います。そして久しぶりに工作すると、どんな内容であっても楽しく作業することができると思います。

なのでコンスタントに工作できる状況であればやりたい作業をひたすら進めておき、スクラッチのしわ寄せ作業については多忙な時期を経て取り組めば、最終的にはスクラッチが完成しやすくなるのではないか、と感じています。

私は今後もこの方法で進めていきたいと思います。

デスフィズ腕部作成におけるスクラッチのしわ寄せ対応

ここからはデスフィズ腕部のスクラッチしわ寄せ対応の記録です。

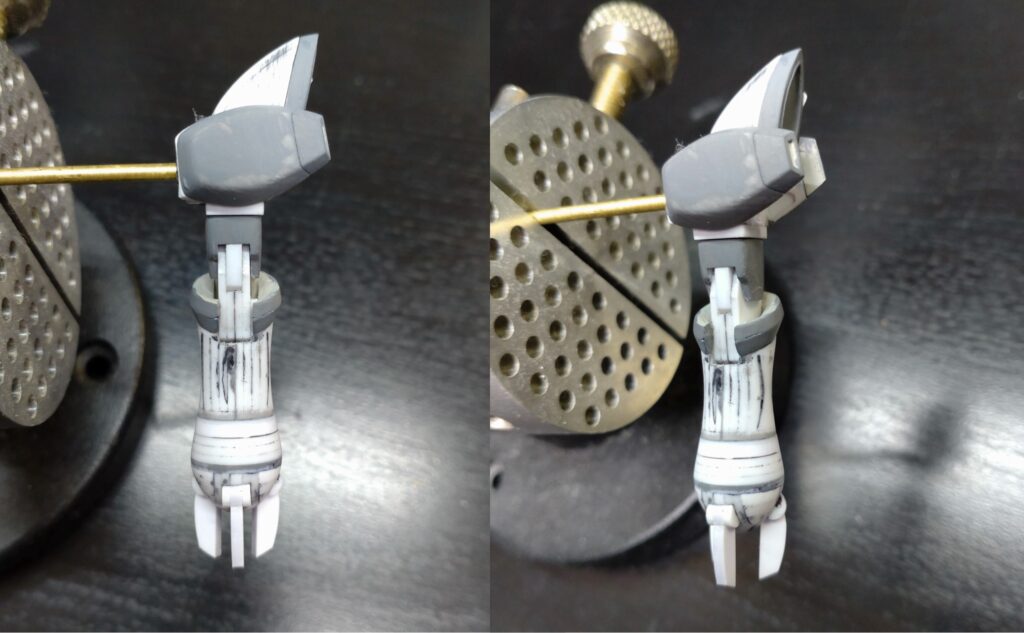

肩前後アーマー接続部品

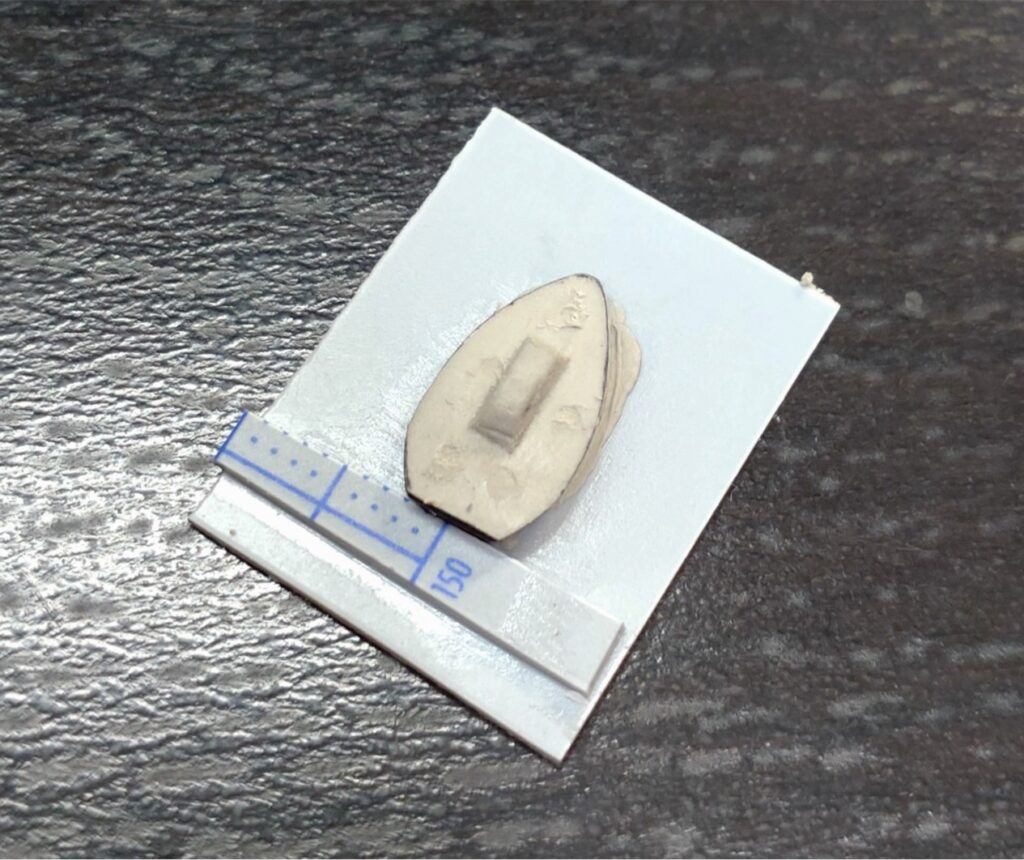

肩前後アーマーを肩関節部に接続する部品です。

肩アーマー裏に設けた穴に接続するボスを立てて、プラ板でベースを作ります。

隙間にエポパテを盛って、成形して完成です。

肩ダクトの内面整地

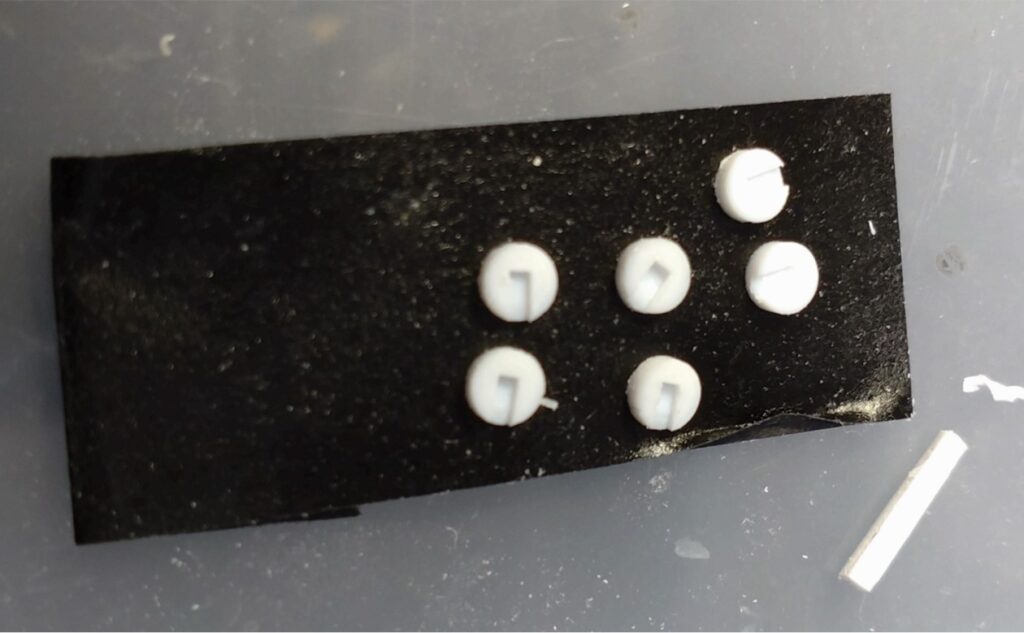

肩中央アーマーに取り付けるダクトはエポパテ削り出しで作っていましたが、凹みを彫り込んだところ全くキレイに彫れませんでした。なので彫り込みたい形状のプラ板で内側の形状を作りました。

ダクトに不要なエポパテの逃げの穴を開けてからエポパテを盛り、プラ板に押し付けます。

硬化後剝がしてみるとそれなりに内面が整地できました。細かな気泡は入りましたが何とか均せると思います。グレーなのは表面状態確認のため、アクリジョンベースカラーをサフ替わりに筆塗りしているためです。

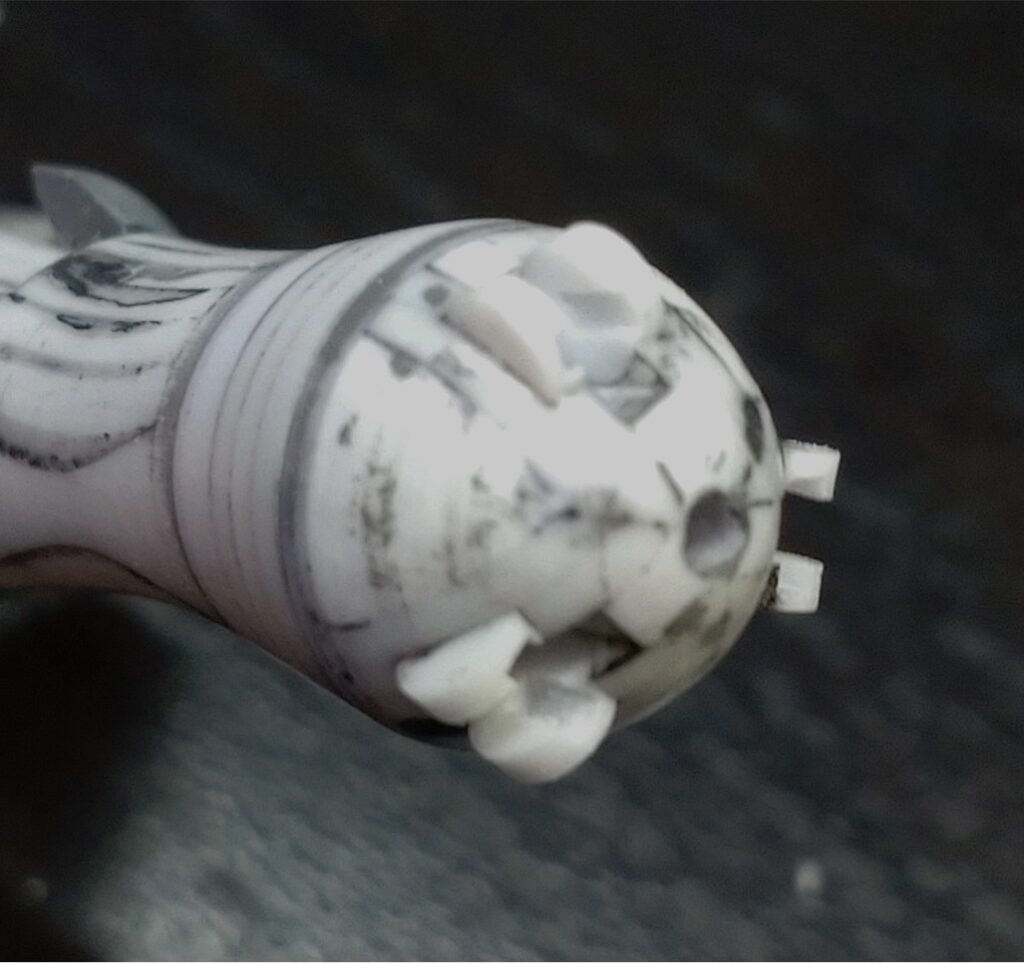

ツメ接続基部

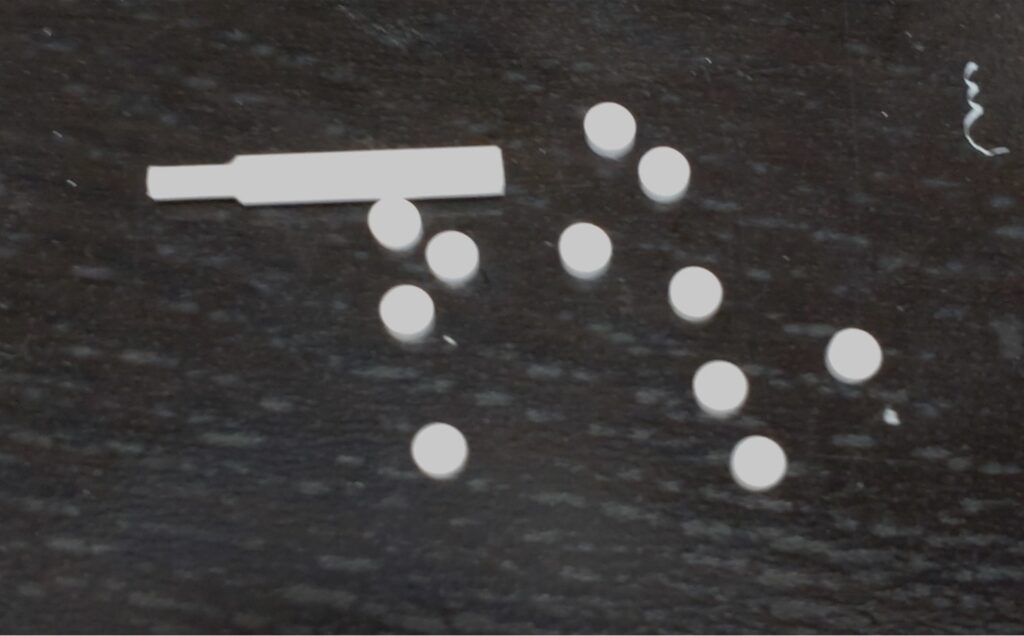

爪接続部はΦ3.2の円形で構成するように考えていたのですが、Φ3.2のプラ棒は売ってないのでエバーグリーンのΦ3.2プラパイプと、Φ2のプラ棒を組み合わせて使います。大まかにスライスしてから

1mmプラ板に開けたΦ3.2の穴に入れ込み、瞬着で点付けします。その状態でプラ板と面一になるまで削ることで厚みを1mmに揃えました。

点付けが結構くっついていたため、1mmプラ板はニッパーでバキバキ割って取り出しました。

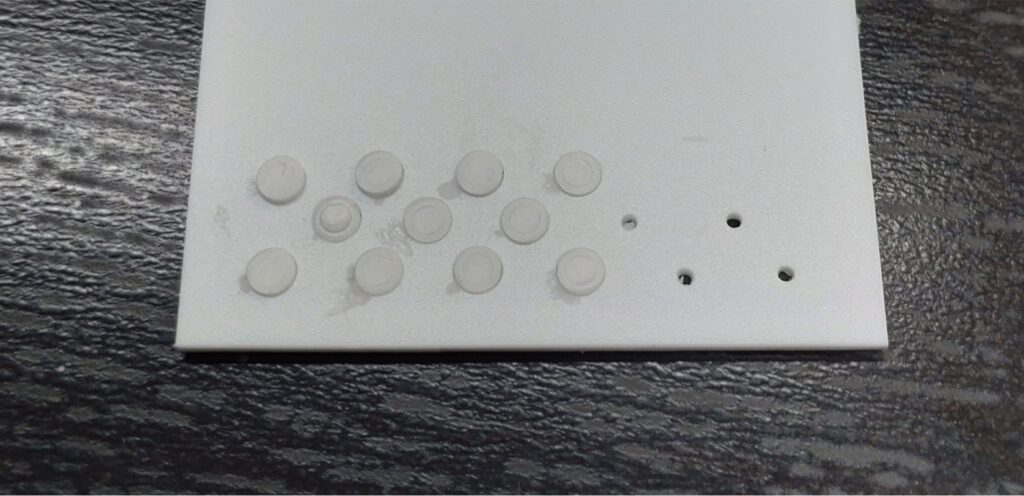

できたΦ3.2の円形部品に、接続軸を合わせるための溝を掘ります。溝堀用のジグを用意して、ジグの円形部分に部品を入れて、裏からジグの溝に沿って彫刻刀で彫り込みます。

そうすることで(ほぼ)中心をとおる1mm幅の溝が掘れました

これを腕部品に用意していたくぼみに貼り付けて、ツメ接続部が完成です。

腕部完成

表面処理は残っていますが、腕部の部品はそろいました。

まとめ

スクラッチをするうえで、難易度が高くなくやる気が出ない部品=スクラッチのしわ寄せに対して、久々に模型に触れる時期に取り組むことでモチベーションを維持したまま乗り切ることができる、という提案でした。

実際その手法でデスフィズの腕部は完成しました。

腕部に残った表面処理もまたやる気が出ない作業ですが、これもまた久々に触れる機会に預けて、次は脚部を作っていきたいと思います。

ではっ!

コメント