こんにちは、MIBです!

私は主ににおいの問題でラッカー塗料を封印しており、現在アクリジョンをメインに塗装を行っています。

アクリジョンはにおいが少なく、水で薄めたり洗うことができるという素晴らしい塗料なのですが、エアブラシで塗装するには多少クセがあります。

私はとにかく色を塗って完成させたいという思いから、まずはベタ塗り出もいいから塗装を行う手法として以前の記事のような内容で低臭の塗装環境を実現することができていました。

ただ前回紹介した旧HGフリーダムを塗装するために、キット販売当時流行していたMAX塗りをアクリジョンで再現したいと思い試行錯誤してみました。

今回はその内容について紹介します。

コンプレッサーとハンドピース

以前の記事でもお伝えしましたが、私は低臭であることに加えて準備・片付けがすぐにできるということも重視しています。

そのためコンプレッサーはポータブルのものを使うようにしています。

ただ購入したポータブルコンプレッサーに付属のハンドピースでは吹き付ける粒子の大きさがまちまちでグラデーションが再現できず、これがアクリジョンの限界だと感じていました。

ただその悩みを持っているときにポータブルコンプレッサーに通常のハンドピースを接続できるようなアダプタがついていることに気づき、模型を始めた時から使っているハンドピース(WAVEのもの)を接続してみると粒子は大きいもののある程度均一に吹くことができると気づきました。

これらの差はおそらくニードルを引いたときのノズル隙間の違いではないかと考えています。

使っているハンドピースは共に口径0.3mmですが、ポータブル付属のものはその精度が悪く隙間が小さかったのではないか、という憶測です。

また操作の滑らかさも段違いのため、ポータブルコンプレッサーにWAVEのハンドピースを接続して使うことにしました。

希釈

アクリジョンは希釈が難しいとよく言われていますが、難しいと感じる要因を分解するといくつかの原因にたどり着きます。

- 吹付時に先端で詰まる

- 吹付時に塗料内で詰まる

- 吹き付けると粒子が荒い

- 吹き付けると液体がたまる

このうち1.2は希釈の問題ではなく、アクリジョンの特性(再融解しない)に起因する問題です。

1については先端で塗料が固まるためで、詰まったら水を含ませた筆で先端を擦ると再度吹けるようになります。

2については塗料内に固化した塗料が含まれているためで、塗料をカップ内に入れる際にフィルターで濾すことで対策できます。

3については塗料が濃いことで塊となって吹き出すためで、これは希釈の問題です。

4については塗料が薄いため乾く前に次の塗料が乗ることでたまるためで、これも希釈の問題です。

3,4を共に満たす希釈にするのは難しく、どっちを取るかの問題になるのですが、薄めすぎると乾かないうちに次を吹き重ねる形になって部品表面で塗料が溜まる状態になってしまいます。こうなるとキレイな塗膜ができずに塗装が楽しくなくなるので3寄りの多少濃い状態で吹くことに慣れることとしました。結果、塗膜は多少粗いものの、吹付自体は楽しく塗装ができるようになりました。

吹き方

白色の場合

アクリジョンでMAX塗的なグラデーションを行う場合の個人的な解としては、欲しい色ではなくベースカラーを使ってグラデーションを行う、という内容になります。

アクリジョンは基本的に隠ぺい力が弱いため、隠ぺい力が強いベースカラーを使ってグラデーションのベースを作り、その上からほしい色の塗料を上掛けすることで、ベースカラーのグラデーションを隠蔽しきれずにいい感じのグラデーションになる、という考えです。

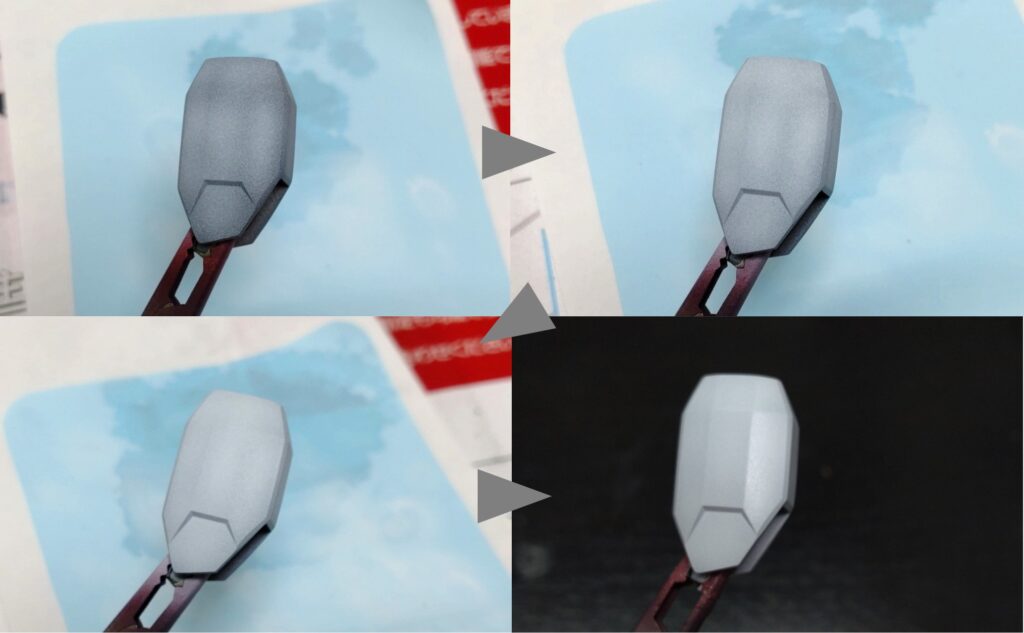

例としてフリーダムの白を塗装した際に工程ごとに写真を撮ったのでそれを使って説明します。

1.ベースグレーで黒下地を作る

2.ベースホワイトで面の中心から塗装していく

3.面中央が白と感じられるまで繰り返し塗装していく

4.全体的に均一に吹き付けて端部もギリギリ白と感じる程度間で塗料を載せる

5.欲しいカラー(今回はグランプリホワイト)を吹く

MAX塗りでいう白立ち上げの手法を、ベースカラーを使って行うイメージです。

この白についてはうまくいきました。

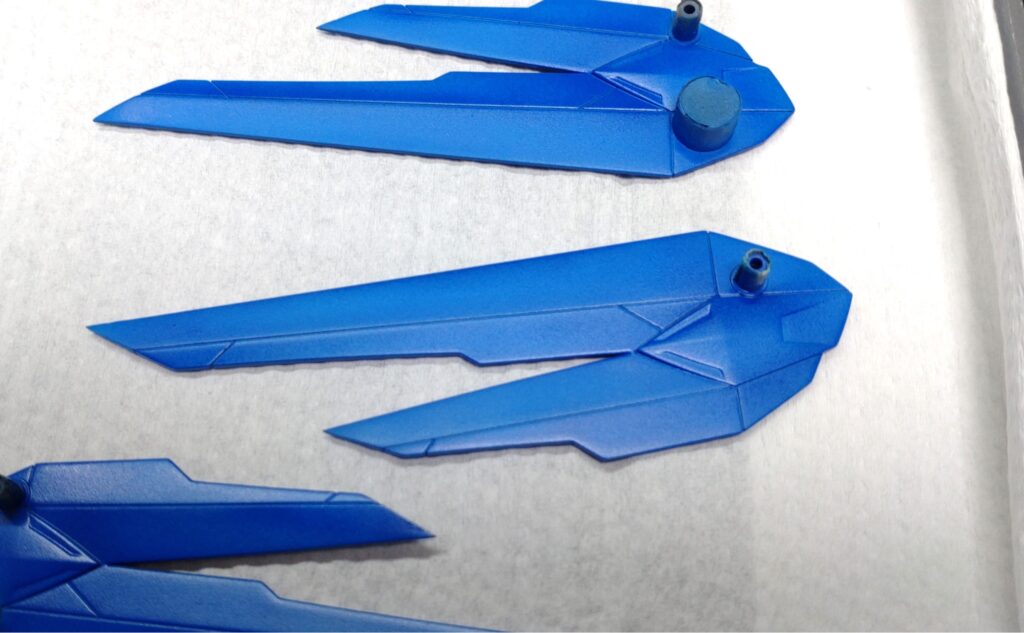

白以外の鮮やかな色の場合

アクリジョンにはグレー、ホワイトのほかにブルー、レッド、イエロー、グリーンのベースカラーがあります。

白以外の色でグラデーションを行う場合、これらのベースカラーをどう使っていくか非常に悩みました。

今回のフリーダムの青部はベースグレー→ベースホワイト→ベースブルー→欲しい色のカラーの順に塗装しましたが、面の中心を明るくしたいというMAX塗的な方法論で考えた場合、この方法では以下の2点で難点がありました。

- 最も明るい色がベースホワイトなので、ベースブルーとカラーを順に面中心に塗っていくと中央部が最も濃い色になってほしい仕上がりではなくなる

- 1を回避するためにエッジを中心に吹いていくと、エッジの交点が最も塗料が載ることになり、不自然に最も濃い色になってしまう

今回は1の手法で何とかグラデーションをかけて、2については味だと考えることにしてそのまま進めています。

おそらく2については避けるのは相当難しく、そういう意味でもMAX塗りの「明るい色を面の中央から塗り広げていく」という塗り方は合理的なのだと実感できました。

実際は白以外の鮮やかな色の場合は一番下地としてベースグレーや欲しい色のベースカラーで下地を作り、ベースホワイトでグラデーションをかけたあとカラーを吹き付ける、というのが最もうまくいくのではないかと感じました。

これはまだ実践していませんが機会を見て挑戦してみたいと考えています。

さいごに

今回アクリジョンでグラデーション塗装を行えるようになって、キットと同じような色に仕上がったとしても、ほんのりグラデーションがかかっているだけで存在感が違う、ということを実感しました。

気軽に塗装できる環境が整ってきたので、これから塗装についてもいろいろ練習していきたいと思います。

アクリジョンはほんとに低臭ですし、ポータブルエアブラシは準備、片付けがお手軽で、平日数時間の塗装にはもってこいの環境だと思います。

皆さんもぜひやってみてください。

ではっ!!

コメント