こんにちは、MIBです。

模型、特にガンプラにおいてフルスクラッチは難易度が高いと思われがちですが、1つ1つの工作は単純なものの寄せ集めだと思っています。ただフルスクラッチは自作した部品が組み合わさるので、1つ精度が悪い部品があるとその周辺の部品まで影響を与えてしまう点が多少難しいところだと思います。このようなときに、完成時には表れないところでひと手間加えることで結構簡単に精度を出せることがあるので、今回は製作中のデスフィズの腕関節フレーム製作過程に合わせて紹介したいと思います。

※偉そうに書いていますが、私自身フルスクラッチでの完成品は4体くらいしかないので、あまり高度な内容ではないことはご了承ください。

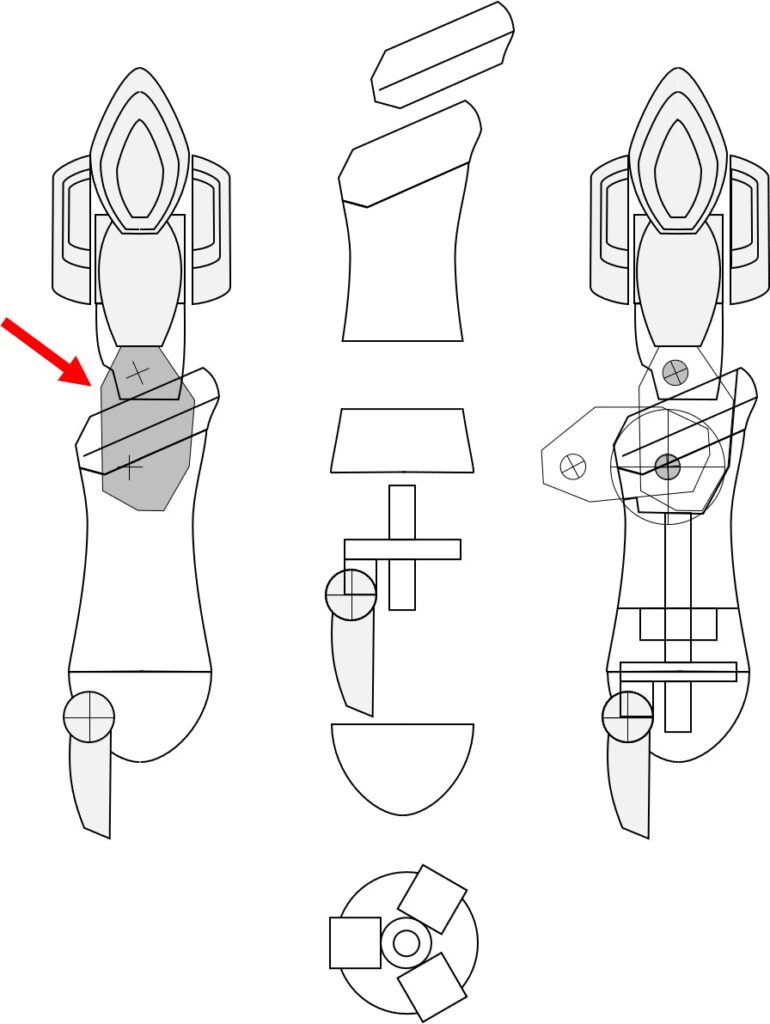

作成する部品

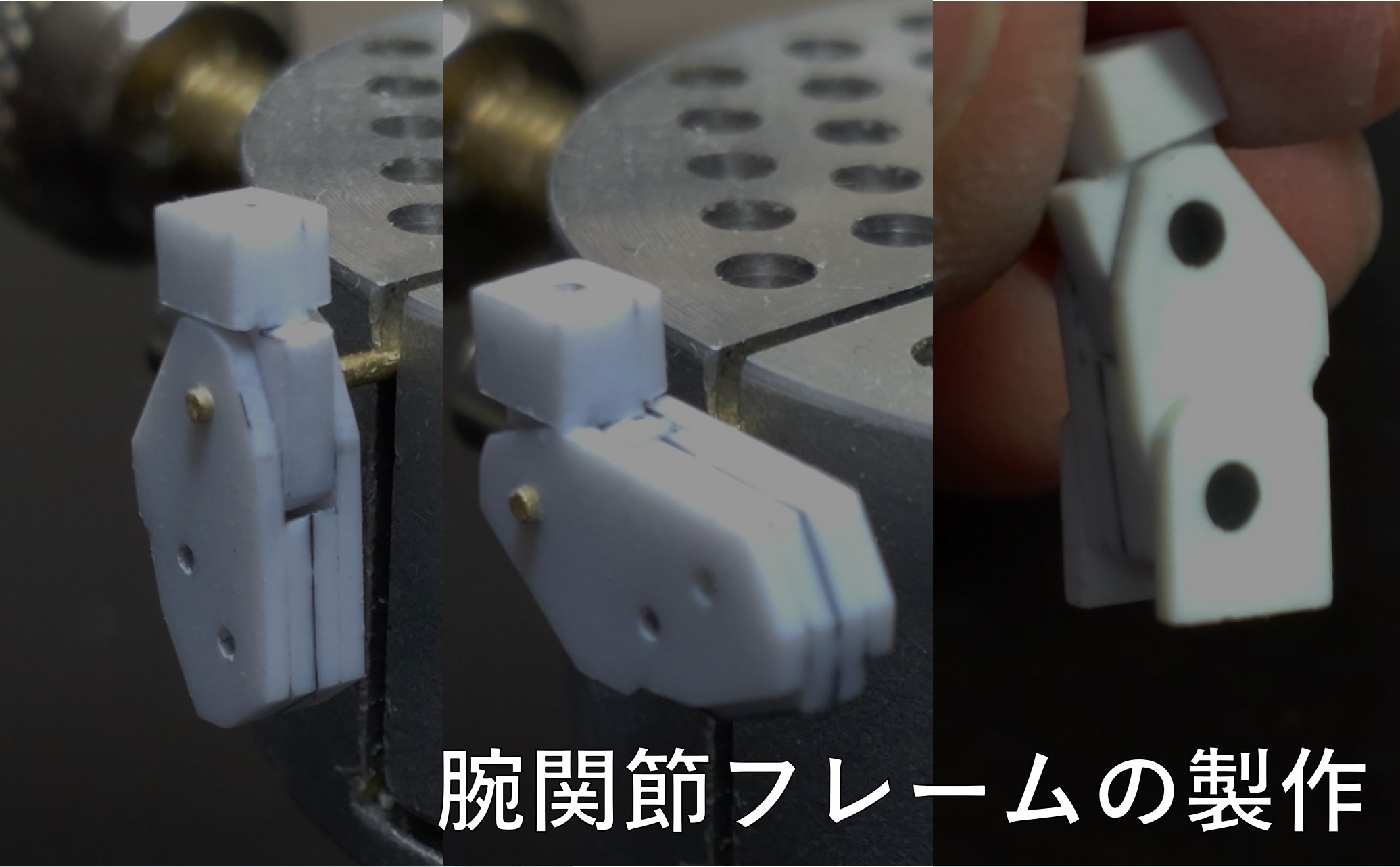

図の腕関節と、可動軸含む周辺フレームです。

基本形状の作成

事前に部品形状のあたりをつけておき、プラ板を切って基本形状を作成します。

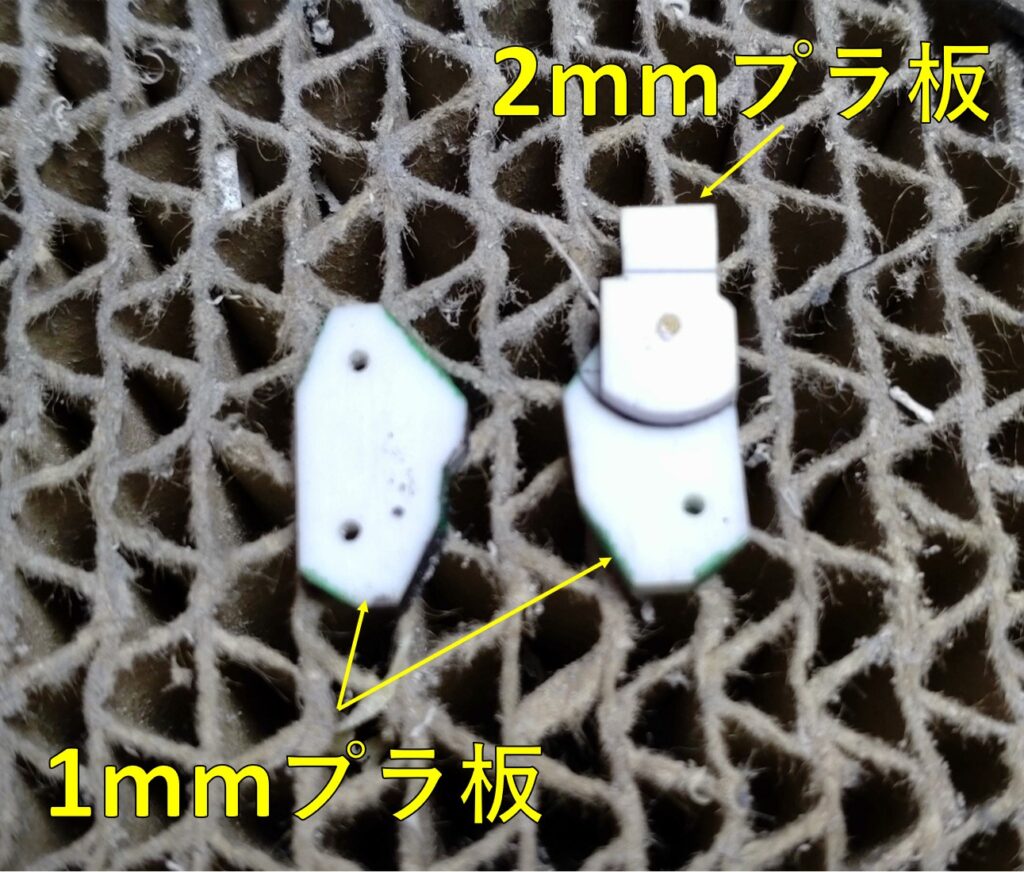

1/144サイズなので1mmプラ板2枚と2mmプラ板1枚の3枚切り出すだけで形ができます。形状のあたりをつけるのは手間がかかりますが、プラ板3枚切り出すだけでできると思うと比較的手軽だと感じられると思います。

上腕フレームの製作

上腕フレームは関節内部に収まる2mmプラ板の左右に、1mmプラ板を貼り付けて作りたいと考えていました。この時貼り付けるプラ板の貼り付け位置を左右で合わせたほうが見栄えが良く可動時の影響も同等になるのですが、目合わせで貼り付けるとどうしても誤差が出てしまいます。

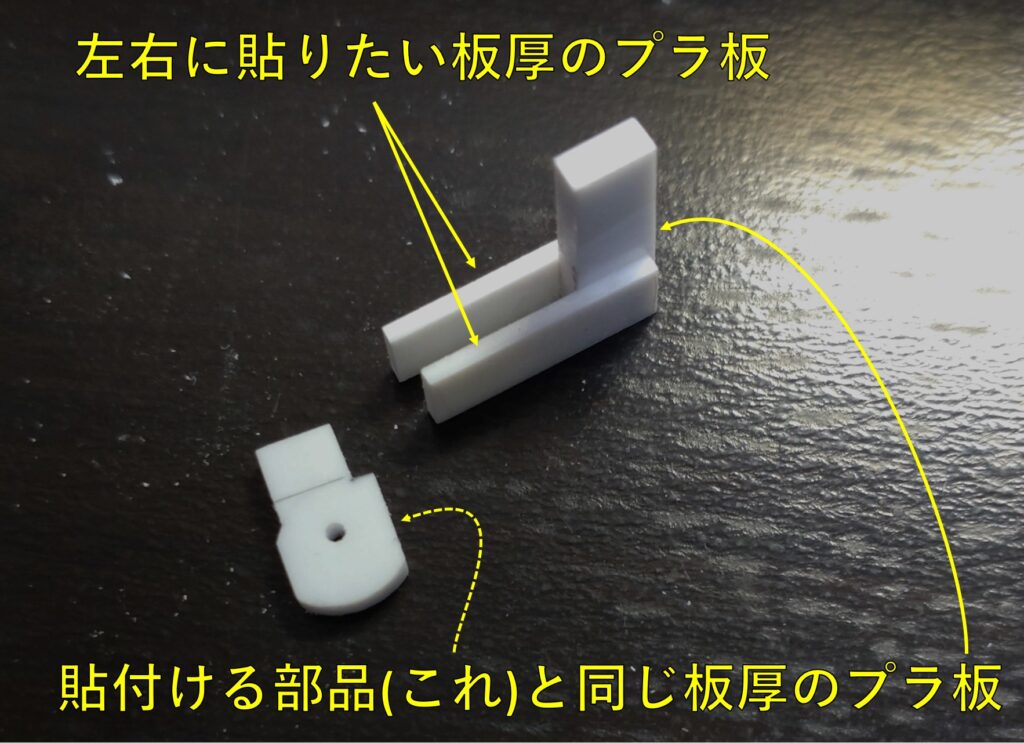

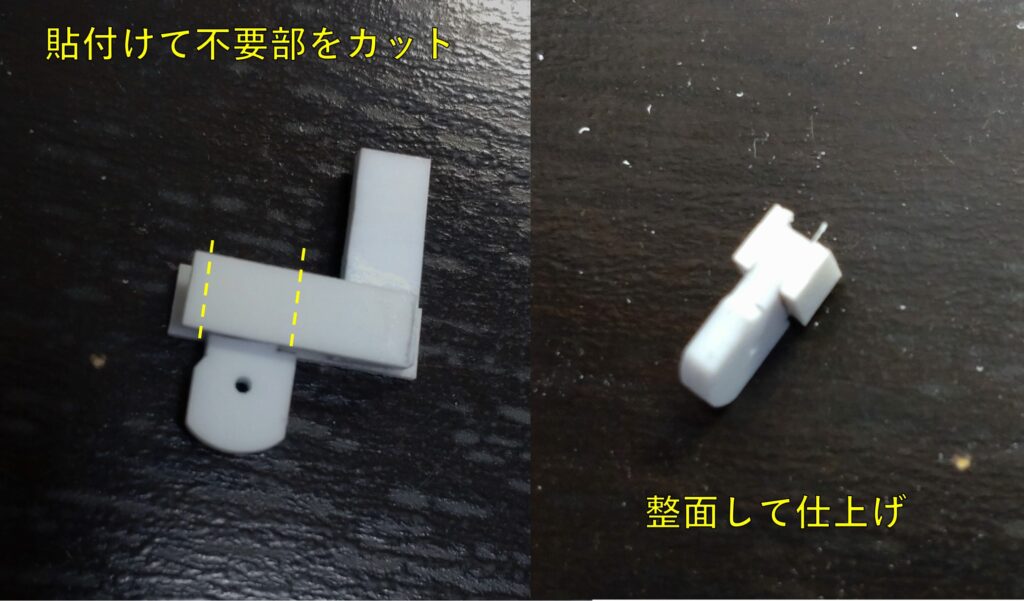

そこで今回は左右に貼り合わせるプラ板を一旦別のプラ板を使って1体にしておき、ラインを合わせたい面を整面できるようにする、という方法で対応しました。

具体的には以下の手順です。

- 貼りたい板厚のプラ板を、貼り付ける部品と同じ板厚のプラ板に貼り付けておく

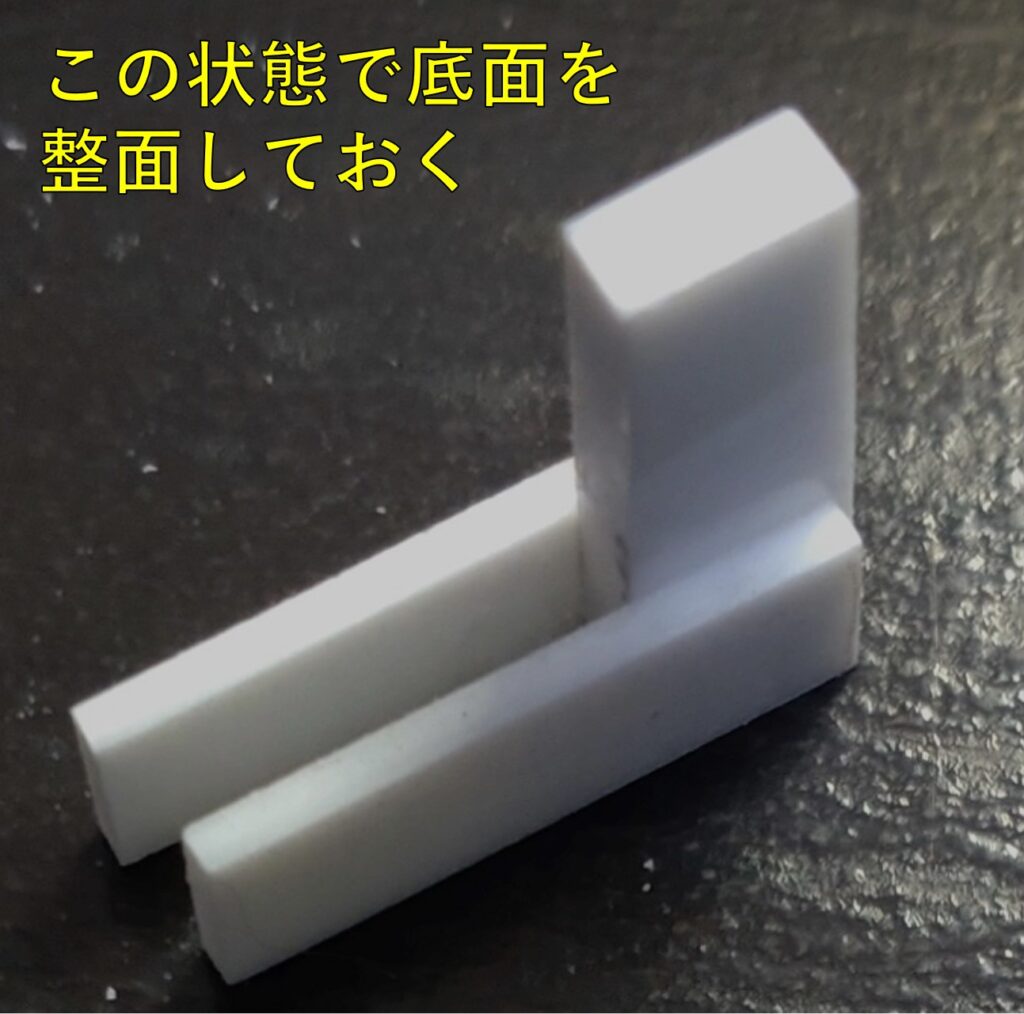

- その状態で底面(部品へ貼り付け後に一致させたい面)を整面する

- 部品に貼り付けて不要部をカットし、整面して仕上げる

このように対応することで、手間と廃棄する材料はかかりますが物理的にラインをそろえて貼り付けることができました。

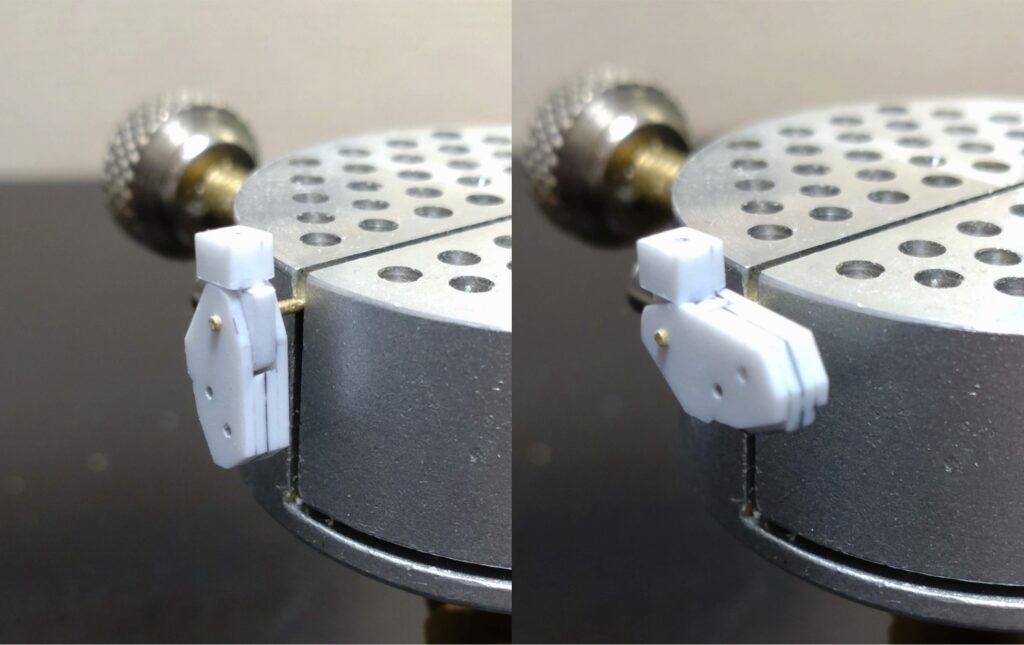

上腕の可動確認と前腕の軸受け

完成した上腕フレームと肘関節を組み合わせて可動確認してみました。狙い通り90°の可動範囲を確保できています。

前腕の軸受けはフレームではなく前腕装甲に組み込もうと考えていますが、事前に板に穴を開けて組み込むための部品を作っておきました。

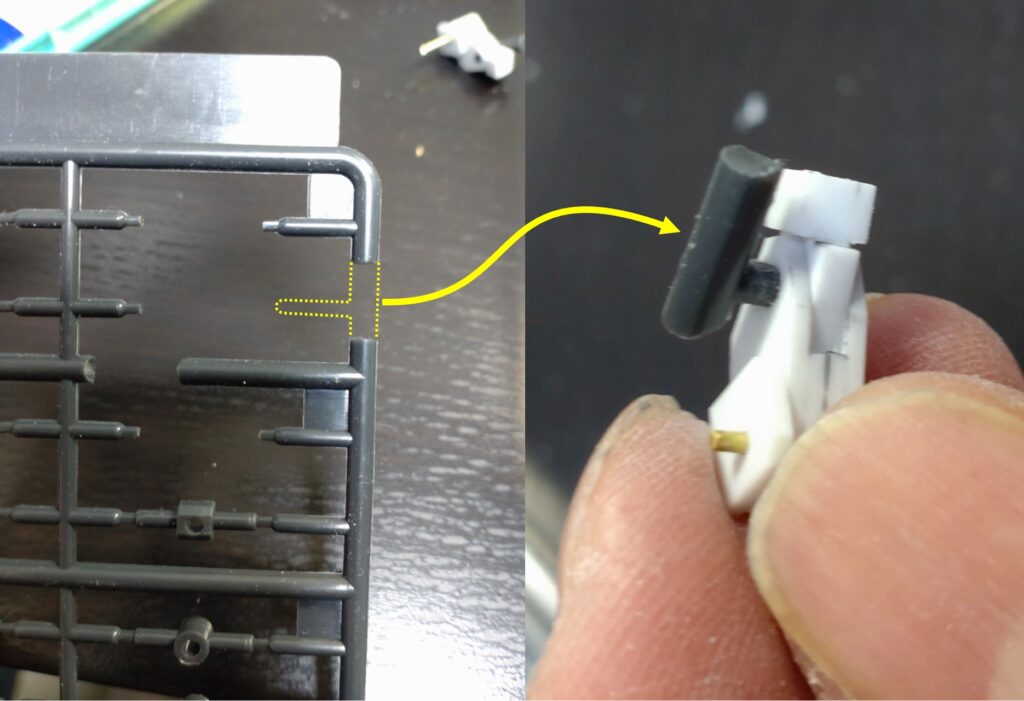

関節軸のポリ化

関節軸は擦れにつよい軟質材料で構成したいと思い、市販のポリパーツのランナー部分をカットして使いました。

デスフィズは設定上の全高は不明ですがHGUCクロスボーンガンダムに合わせることを考えた大きさに設定しているので、関節軸はΦ2で考えていました。そのためΦ2で開けた穴にポリランナーのΦ2部分を使用しますが、ポリランナーは型合わせのバリやそもそもの寸法の問題で単純にははめ込めません。そこでポリランナーはT字に切り取って、型バリはやすりで処理して回転させながら組み込みました。T字に切ることで各段に回転作業がさせやすくなります。

まとめ

今回はデスフィズの腕関節フレームの作成と合わせて、以下の点について紹介しました。

- 左右にプラ板を貼り合わせるときにラインを一致させる方法

- 自作関節のポリ化

とくに追加で準備する材料も不要で作業がやりやすくなるので、同じ工作を行おうと考えている方はやってみていただけると嬉しいです。

ではっ!

コメント