こんにちは、MIBです。

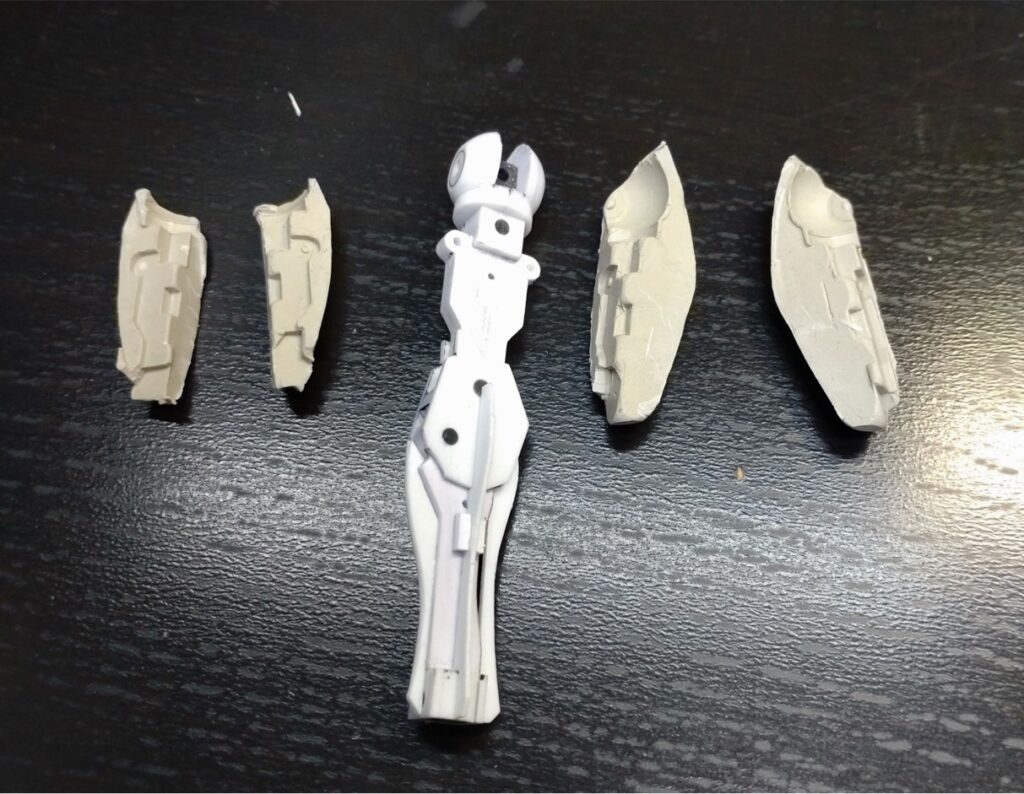

現在作成中のデスフィズですが、少し前から「脚部はエポパテで作る」といっておきながら盛りつける元となる可動フレームをプラ板で作る回が続いていて、なかなかエポパテに到達できませんでした。前回脚部フレームが形になり、プラ板で装甲の外形形状も作成できたので、やっとエポパテ工作に入っていきたいと思います。

盛りつけるもの

前回までに作った脚部フレームそのものにエポパテを盛りつけて形を作っていきます。

前処理としてフレームにくっついてしまわないようにメンタム塗っておきます。

また、盛りつけるエポパテはWaveさんのウェーブ・エポキシパテ[軽量・グレータイプ]です。

こちらの記事でも使っています。

大腿部の作成

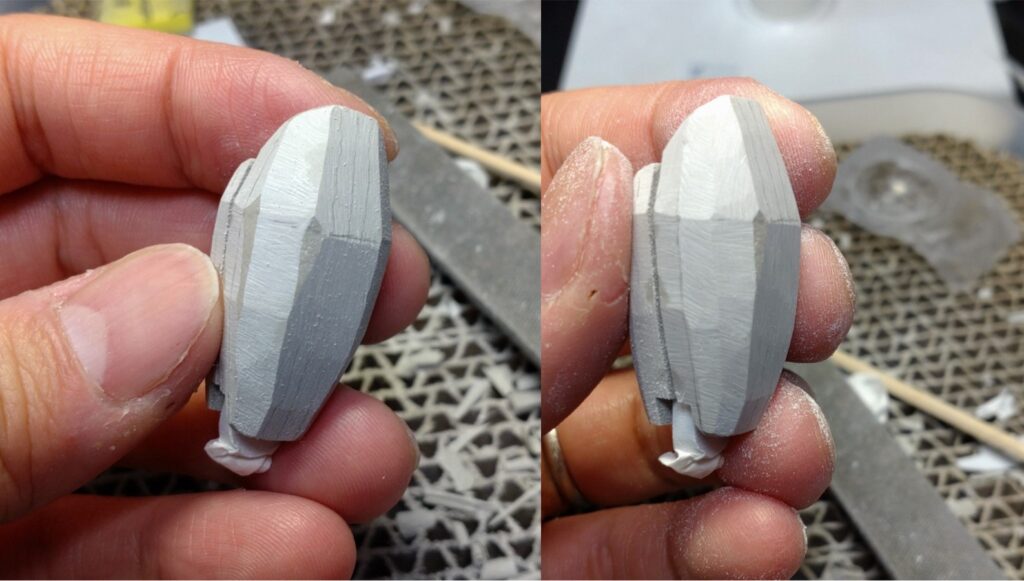

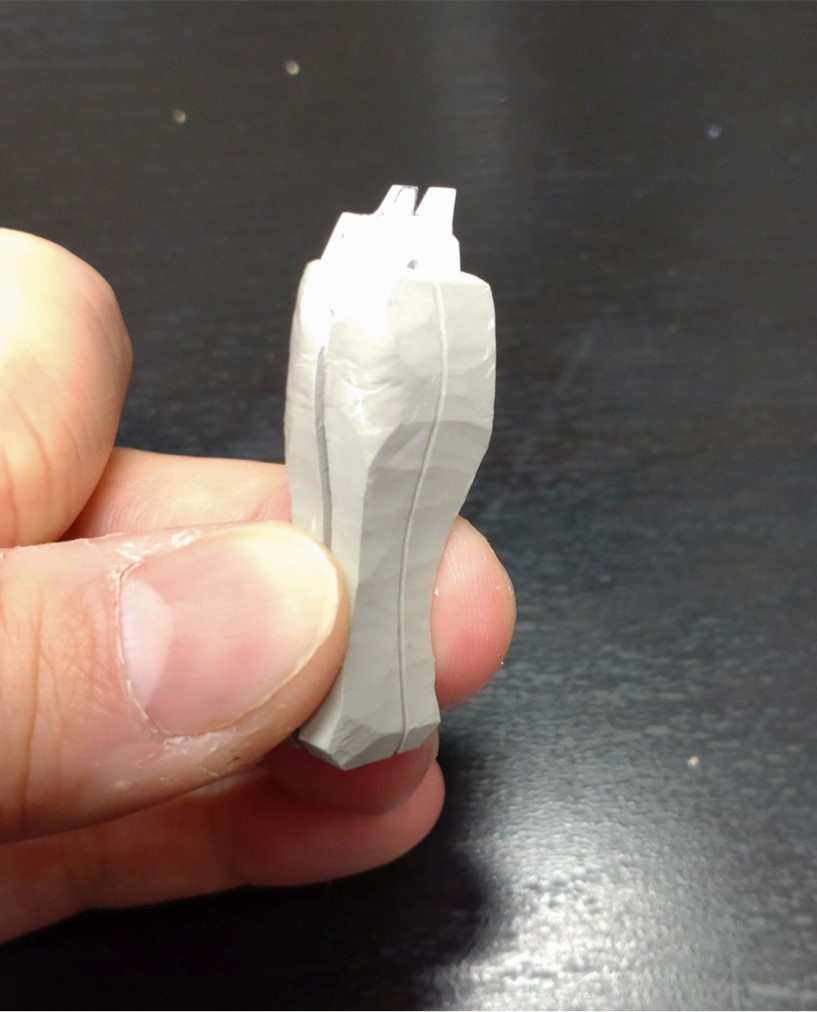

まずは大腿部から作ります。

大腿部に大胆にエポパテを盛りつけていきます。この時外形の目安としているプラ板を極力埋めないようにすると後がやりやすいです。

硬化後、外形の目安のプラ板が出てくるまで削ります。

この時は全体の形状を出すのではなく、外形のプラ板に対して垂直な面となるよう削ります。

まずは正面・側面のみ形状を出して、丸みは後から調整するイメージです。

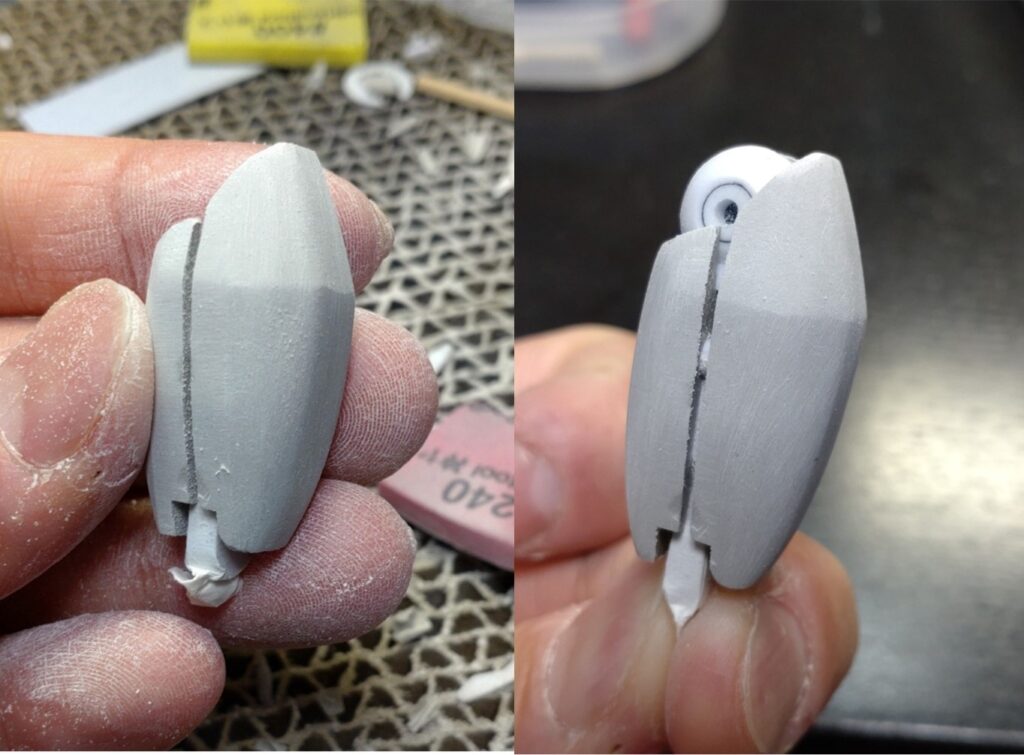

ある程度正面・側面の形状が削り出せたらエポパテ部をフレームから分割します。

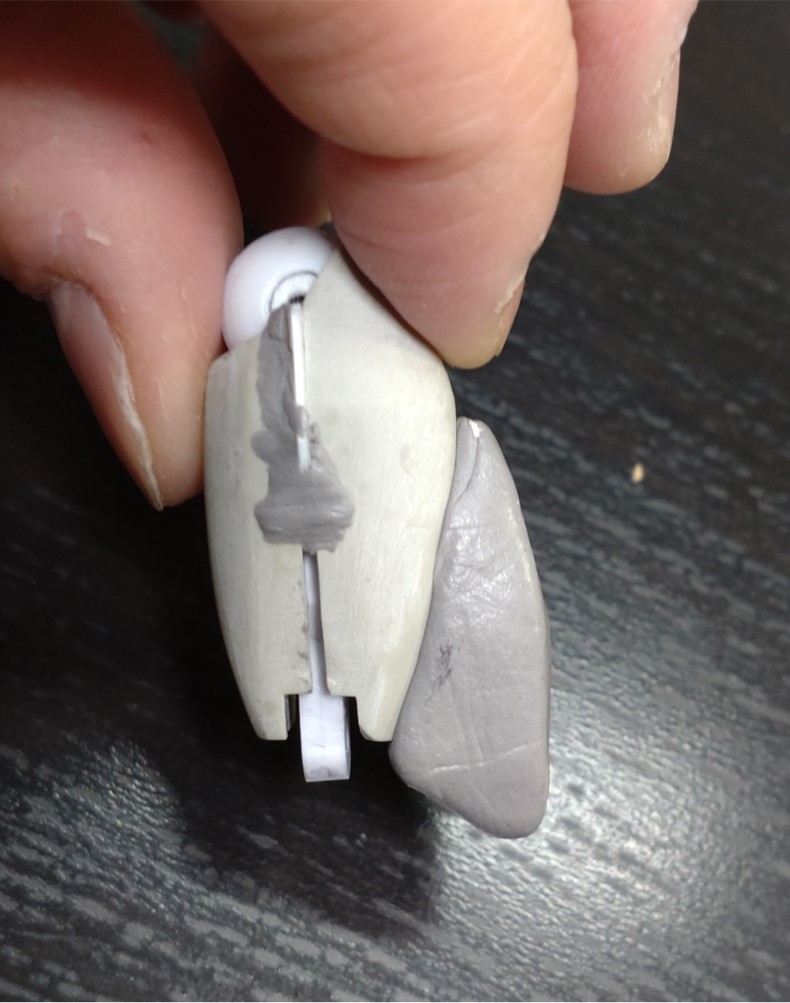

メンタムを塗っているので、プラ板とエポパテの境目にカッターの刃を入れて抉るとパカッと外すことができます。

外形の目安としていたプラ板を取り除き、プラ板の部分を置き換えるようにエポパテを盛りつけていきます。

全体の形を削り出すときにプラ板とエポパテが混在していると境目の処理が難しくなるので、それに対する対処です。

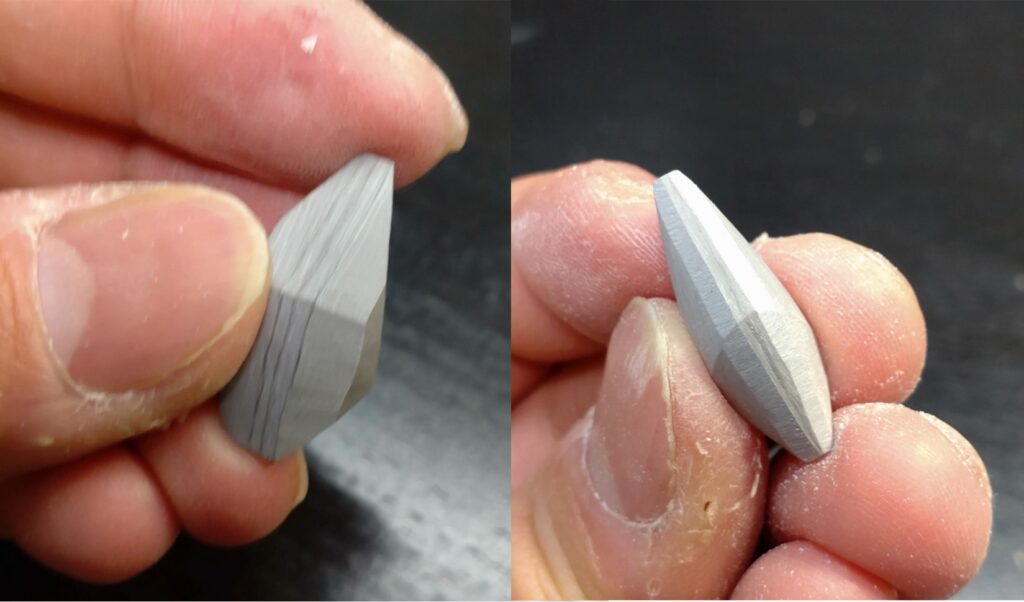

大腿部外装がエポパテだけの塊になったので、形状を詰めていきます。

曲面のパーツですが削り出すときは曲面を削るのではなく、面を追加していくイメージで削っています。

中心線や稜線など、目安となるラインを常に書き足しながら、角を削って平面を作るようにして削り出していきます。

こうすることで、中心線に対して対称な位置に同じような面形状とすることを意識して削れば、対称な形状が作りやすくなります。

ある程度細かな面になるまで削り出したあとスポンジやすりで全体をなじませれば、曲面部品が完成します。

脛部の作成

脛部も大腿部と同じような作り方です。

脛部は形状の目安のプラ板をエポパテに置き換える際にエポパテに色を付けてラインがわかるようにしてみました。

ただそもそものプラ板自体を意味ある位置に配置していなかったので(何なら左右で位置がずれていました)、今回はあまり役には立ちませんでした。

うまく活用すれば製作がやりやすくなりそうな気もするので、今後も取り入れてみたいとは思っています。

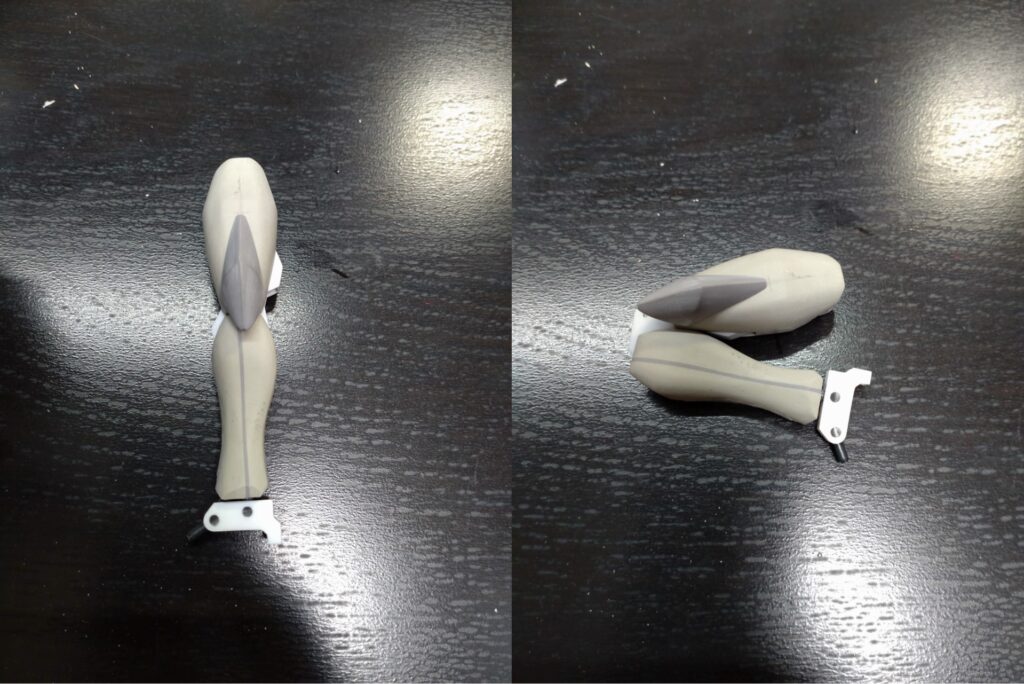

大腿部側面ダクトの作成

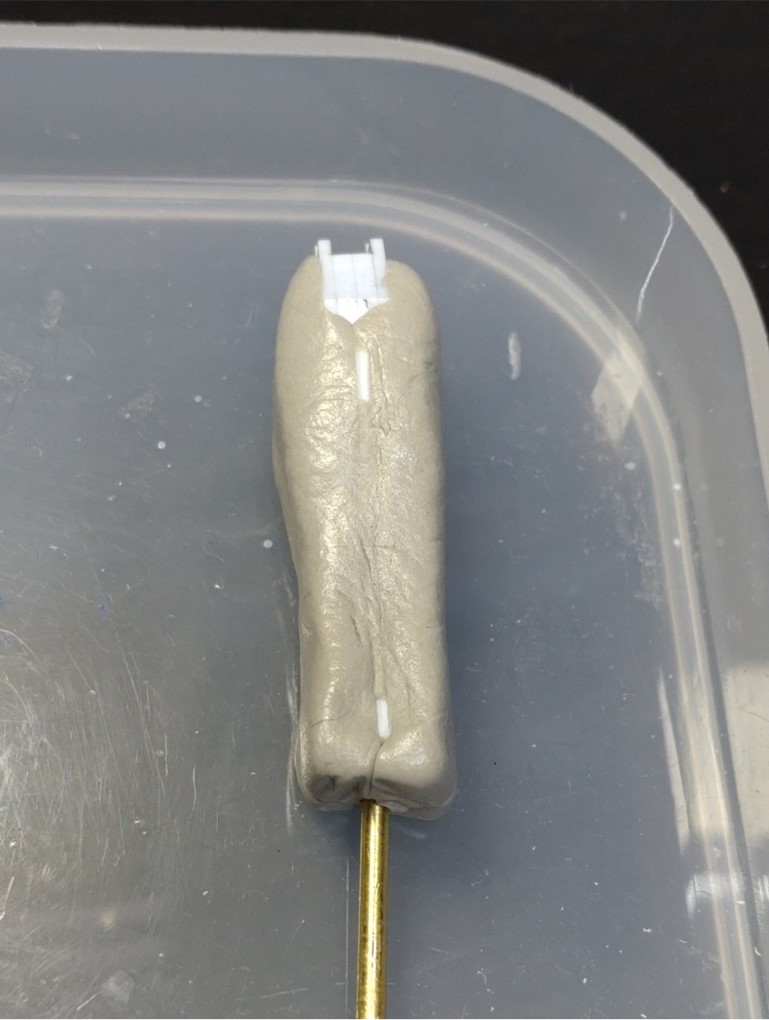

本日最後は大腿部側面のダクトです。

脛部のプラ板置き換え時に一緒にパテ盛りしたので、こちらも色付きエポパテになっています。

この部品は形状目安のプラ板は使っていないので、外形形状自体もイメージに沿って削り出しています。

削る度に消える中心線を都度書い直していき、面を削り出していきます。

そしてスポンジやすりで整えれば完成です。

まとめ

今回はエポパテでの部品作成について書きました。

なかなか足っぽくできて、狙い通りの可動も実現できました。

今回3部品作りましたがすべて

- ますは正面・側面の形状を合わせる

- 次に面を作るように角を削っていく

- 最後にスポンジやすりで整えて曲面にする

という流れで作ってきました。

曲面部品を曲面で削りだすと1か所はこだわっていい面ができるかもしれませんが対称面の再現が難しくなるので、私にとっては2.が非常に重要な工程でした。

ではっ!

コメント